1 指導案の書き方

2 指導案のサンプル(簡易型)

(1) 目標準拠評価が授業改善を可能にする

教育評価は、子どもたちが学習の目標に到達できたのか、どうすれば到達できるのかと、子どもの学習への支援が目的の行為です。それは同時に、教員にも、授業を具体的に反省する材料を提供するものでなければならないのです。

相対評価に依拠した教育評価を繰り返すだけでは、教員は自分の授業内容を客観的に点検することは困難です。相対評価の下では、授業(学習指導)の結果としての「評価」ではなく、子ども間の序列による評価なので、授業が教育目標に到達できたのか否かは隠されてしまうからです。

それに対して、目標準拠評価は、授業の到達目標を基準に評価するために、行動目標化された教育目標の具体化を要求します。そのために、教員は常に授業前に教育目標を確認することが求められます。また、目標準拠評価は、教員が授業を教育目標を軸に客観的に振り返ることを可能にするので、授業の完成度を高めることにつながります。また、それは同時に、教材・教具やその配列が教育目標への到達に、有効か否かを検証できる機能も合わせ持ちます。評価問題例・テスト問題例へはこちらをクリック。

(2) 定期試験は、授業の到達点であり、学びの通過点である

一般的に子どもたちは「定期試験で高得点を取る」ために頑張っています。そのため子どもたちは「定期試験」の傾向から教科イメージを形成し、学習態度を次のように方向づけられてしまっています。

① 社会科はどの教科よりも知識量が必要。深い理解より浅く意味だけ覚える。

② 成績(評定)と関係のない「授業中の頑張り」は無意味だと感じる。

③ 授業を受けなくても解答できる定期試験であれば、授業を受ける必要はない。そ

んな授業ならば『塾の授業で十分だ』と学校の授業に参加する意味がないと思う。

④ 進学を諦めた子どもたちは『成績より分かる楽しい授業がいい』と思っている。

⑤ 子どもたちの本音は、「もっと知りたい」「分かりたい」と思っている。

社会科の目標は「より良い社会を形成するための資質を形成すること」です。知識はその資質を形成するパーツですが、授業のゴールではありません。これらの子どもたちの社会科に対するイメージを塗り替えるためには定期試験を見直す必要があります。

(3) 定期試験を作成する際の「鉄則」

本来、定期試験は授業で学習した「最も重要な内容」の獲得状況を試すものです。その原点から、次の定期試験を作成する際の「鉄則」(原則)が出てきます。これは評価の妥当性の要請です。

① 定期試験で出題する問題を意識して授業設計する。(教育目標のブレを防ぐ 設計)

② 定期試験は、授業の成否(教育目標の定着度・理解度)を点検する問題を出題する。 (子どもたちの学力状態は「授業の効果」だと覚悟して授業を設計し実践する。)

③ 定期試験は、授業で指導したことを出題する。(教えていないことは出題しない。

子どもたちとの信頼関係を形成するための一つの側面である。)

④ 応用問題は、学習内容を基礎・基本に、発展させた課題でなければならない。

「応用問題(発展課題)」を「次の学びへの足がかり」にする。)

(4) 定期試験(評価)を通して授業改善する

定期試験は授業のゴールです。しかし、それは子どもたちの成長と、教員の授業力の成長という視点から見れば、長い道程の一里塚でしかありません。目標準拠評価の理念に立てば、定期試験は、指導内容の定着度を最終確認する意味に留まらず、次の学びのための「診断的評価」でもあるのです。

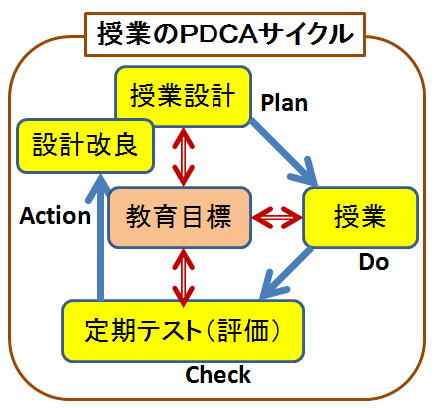

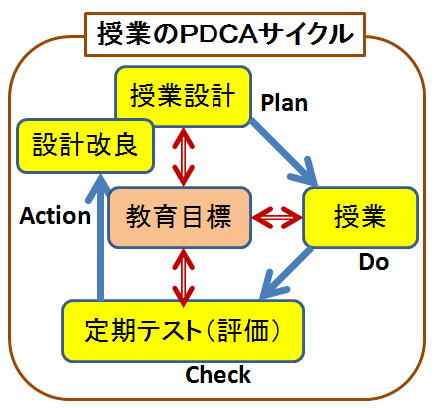

教員の授業力を高めるためには、PDCAサイクルが重要であると言われます。つまり、P(Plan・設計計画) → D(Do・実行) → C(Check・検証) → A(Action・改良設計)のサイクルを繰り返しながら、不断の努力を重ねて、教員の授業力を高めつつ、同時に子どもたちの学力状態を高めようとする授業改善の方法です。

このサイクルは、もともと日本の産業界が世界の生産力や先進的な工業力に対抗するために考案された仕組みですが、今日ではあらゆる場面で業務内容の改善策として利用されています。それを書き分けると、次のようになります。

① 年間計画に沿って、単元の教育目標を具体化し、授業を設計する。(Plan)

② 1時間・1時間の授業の実施を重ね単元の指導をする。(Do)

③ 定期試験で、教育目標が実現できたかを授業評価する。(Check)

④ 定期試験の結果を反省し、授業計画や指導方法を見直す。(Action)

このPDCAサイクルは、何を、どのような場面で、どのようにすれば授業に活かせるのでしょうか。まず、「知識内容」を再指導することは事実上不可能です。しかし、知識「獲得」の指導方法や、獲得した「知識」の「活用方法」の指導方法を見直し、「思考力・判断力・表現力」を高めることは可能です。それを実現するための方略が先に挙げた定期試験を作成する際の「鉄則」です。 目標準拠評価へはこちらをクリック。

(5) アクティブ・ラーニングと評価

「主体的で対話的な深い学び」(アクティブ・ラーニングの発想)に基づいた授業を行っても、学力評価として知識量を測定するだけでは授業を正しく評価したことにはなりません。子どもたちが「主体的に、対話的で、深く学んだ」学力を評価する手法が必要になります。

それに応えるための評価法がパフォーマンス課題に基づくパフォーマンス評価です。

パフォーマンス課題の実践例へはこちらをクリック。

(6) 評価規準を行動目標化(評価基準)しよう

学習指導要領の「内容」から読み取れる教育目標は「評価規準」であり抽象的です。それに対して、実際の授業で「ここまで到達させたい」とレベルまで具体的に示した目標が「行動目標」です。例えば、学習指導要領の「理解させる」と言う教育目標をすえたとしても、子どもの学力として定着していると何で判定するのでしょうか。

特に、授業中に行う形成的評価では、子どもの行動から学力状態が判定できなければ指標として役立ちません。仮に「分かりましたか」などと質問をしてみても、子どもの回答内容を確かめない限り「分かっている」かどうかは信頼できないものです。

次に評価規準を行動目標化した「評価基準」を一覧表に整理しておきます。指導案を書く際の参考にして下さい。

| 規準の表記例 | 評価基準の妥当な表記の例(行動目標化した表記の例) |

|---|---|

| 知識 | ※ 各教科の基礎的な知識(文化遺産)の認知的獲得を学力内容とする。 |

| ・知る ・理解する ・分かる |

「○○の再認を正確にできる」「○○の模倣ができる」 「○○を正確に再現できる」「正確に○○を暗唱できる」 「○○の説明ができる」「○○の要件を列挙できる」 「○○の特徴を指摘できる」「自分の言葉の意味を学んだ○○を使って説明できる」「○○を使って動作できる」など。 |

| ・気づく | 「○○と△△の違いを指摘できる」「○○と△△の違いを説明できる」 「自分の体験や日常生活上の知識と学んだ○○との違いを説明できる」 「知らなかったことを、発見した○○を使って指摘できる」 「はじめて知った○○のことを、△△を使って説明できる」など。 |

| 技能 ・技能をつける |

「○○の計算が正しくできる」「○○を使って正確に作業できる」 「○○拍子のリズムでたたける」「○○が△△基準どおりに動作できる」 「○○の資料から△△(値など)を読み取り説明(指摘)できる」 「△△の資料をもとに○○の表を作成できる」など。 |

| 規準の表記例 | 評価基準の妥当な表記の例(行動目標化した表記の例) |

|---|---|

| 思考・判断・表現 | ※ 複数の事柄・事象等の関係・関連性を説明・洞察できる学力である。 |

| ・活用できる ・考えることができる ・思考する ・思考できる ・判断できる |

「これまで知らなかった○○のことを、別の△△で説明できる」 「学んだ○○を利用して、△△を説明できる」 「○○を利用してオリジナルな文が書ける」 「学習した○○の具体的な応用方法を説明できる」 「学習した○○の具体的な応用場面を説明できる」 「学習した○○を自分の体験と関連づけて説明できる」「学習した○○を使って、△△(技能)ができる」 価値的な事柄が対立している場面で、「学習した○○(考え方・方法)を利用して、学習内容△△に即して、正しく選択することができる」など。 |

| ・表現できる | 「△△の資料を使って、○○の変化を説明(表現)する図を描くことができる」 「○○を模倣して、自分の主張ができる」 「問題のありかを事実に基づいて指摘し、自分の考えた解決策(結論)にたどりつくまでに比較検討した事実を根拠にして論理的に説明できる」など。 |

| 規準の表記例 | 評価基準の妥当な表記の例(行動目標化した表記の例) |

|---|---|

| 主体的に学ぶ態度 | ※1 学力内容は、対立する価値概念や規範概念を教科の特質にそって獲得す る能力が育ち、学んだそれら使って、自分なりに表現することができることを主たる内容とする。 ※2 高次の発展・習熟段階の学力である。この学力状態の一定段階までは到 達目標(基準)を示すことができる。しかし、最高段階の学力状態では、方向目標しか示すことができない(学者・研究者のレベルがそれである)。 |

| ・主体的に取り組んでいる | 「自分の見解と対立する意見を具体的に説明し、自分の立場の根拠を明示して自分の意見を説明できている。」 「学習した社会科学的な概念の意味を、自分の日常生活での経験値との比較・対照するなど、客観的に説明できる。」 「既習の学習内容への疑問を提示することができ、自分の感じた疑問を解決するために粘り強く、自分なりに探究活動をしたことを客観的な資料で説明できている。」 |

| ・意欲を引き出す ・意欲がある ・意欲的に取り組む ・努力する ・努力できる |

「学習した○○(知識や技能)をわかりやすく整理できる」 「学習した○○(知識や技能)を使って、新たな課題をすすんで調べようとする」 「学習した○○(知識や技能)の方法を利用して、発表しようとする(発表しようとする行動傾向自体は個人の性格によることが多く、学力とは言い難い)」 「実際の日常生活の事象を、学んだ○○で説明しようとする」 「日本語で表現できることを、すすんで学んだ英語の○○で表現しようとする」 「学習した○○の具体的な応用方法を発案したり、試そうとする」など。 |

| ・興味を持つ ・関心がある ・関心を持たせる |

「○○の具体的な応用場面を探そうとする」 「具体的な場面(生活場面)で学習した○○(知識・技能)をあてはめて、説明しようとする」 「具体的な場面(生活場面)で学習した○○を利用しようとする」 「学習した○○(知識・技能)から、新しい△△(知識・技能)を作りだそうとする」など。 |

| ・真面目(熱心)に取り組む ・態度を育てる ・態度をとる |

価値選択(態度決定)・価値判断が迫られる場面で、 「学習した○○(概念)を活用して、選択理由(態度決定の根拠)を導く」 「選択する方法に、学習した○○(技能)を利用し、筋道を立てて説明(表現)できる」 「決断理由を、学習した○○(概念)を根拠にして説明できる」など。 (課題例) 「あなたが自動車を買うとすれば、次の条件のどれを優先しますか。すべての条件を優先順に並べて、並べた理由を説明しなさい。 スタイル。車体の色。燃費のよさ。排気ガスのクリーン度。スピード性能 のよさ。ブレーキ性能のよさ。丈夫さ。運転のしやすさ。価格。」 |

「評価基準(行動目標された基準)の表記例」PDFファイルはこちら

「社会科通信」なんでやねん

管理人へのメールは、下のアドレスにお願いします。

なお、セキュリティーの関係上、アドレスは画像形式で表示します。

![]()