「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

パフォーマンス評価の意味と実践方法HEADLINE

MENU

1 パフォーマンス評価で「熟練度」を測定する

(1) 「主体的で対話的な深い学び」を評価する方法

(2) パフォーマンス評価とは

(3) パフォーマンス課題に盛り込む要素

2 ルーブリックを開発する手順

(1) ルーブリックの意味

(2) ルーブリックの種類

(3) ルーブリックの作成手順

3 簡易型ルーブリックの開発

(1) 簡易型ルーブリックで「作文」を評価する

(2) 「作文評価での一般的なルーブリック」

【参考文献】

1 パフォーマンス評価で「熟練度」を測定する

(1) 「主体的で対話的な深い学び」を評価する方法

「主体的で対話的な深い学び」が求められています。ところが、この学びをどのようにすれば測定し評価できるのでしょうか。反対に言えば、学んだ成果を測定・評価できなければ、実施した授業方法の効果を検証ができません。

ところで、学んだ成果は「作品」に現れます。特に、授業を受けた後の「作品」には学習者の学習成果を測定するための多くの情報が示されています。ですから、学習後に学んだことを活用して「作品」を製作させることで測定・評価の資料を得ることができます。

そして、「作品」から、子どもたちが何をどのように学んだのか、その学びは主体的な学びなのか、他者の見解や情報と対話的に学んだのか、どのような深さや熟練度を持つ学びなのかを測定できる評価方法が必要になってきます。これは、従来型の「知識量」を測定するだけでは不可能です。知識と知識を有機的に関連付けることができているのかどうかを判定する必要があるからです。それらの学びの測定・評価を可能にする評価法がパフォーマンス評価です。

管理人は「主体的で対話的な深い学び」を評価する方法として、定期試験に「課題作文」を出題することを提案しています。具体化する手法が、パフォーマンス課題を活用したパフォーマンス評価です。

(2) パフォーマンス評価とは

① パフォーマンス評価の意味

パフォーマンス評価とは、「子どものパフォーマンスやパフォーマンスの事例を、設定されたパフォーマンスの基準に基づいて、直接かつ体系的に観察し評価する」評価方法です*1。

パフォーマンス評価は、「パフォーマンス課題」と「ルーブリックによる評価」で構成されます。

② パフォーマンス評価の特徴

従来のテスト法では、日常生活からかけ離れた「テスト用の問題」が作成されることが多く見られました。そのため、テストで好成績を獲得しても、授業で獲得した「知識」が活用できるかどうかは不明でした。しかも、従来のテスト法では往々にして、「知識量」を測定することはできても、学んだことの「深さ」や「熟練度」を測定することは困難でした。そこで、「子どもたちが学んだ知識を実際の世界でどの程度うまく活用できるのかをはかる」ために開発されてきたのがパフォーマンス評価です。

パフォーマンス評価は、リアルな文脈(真正性)で設定された「パフォーマンス課題」に基づいて、子どもたちの学びの「熟練度」を測定します*2。そのため、具体的な場面で評価を行うパフォーマンス評価は、子どもたちが獲得した「知識・技能、思考力・判断力・表現力」の評価方法として妥当性が高くなります。そして、評価結果の信頼性を保証するために、評価基準を一覧にしたルーブリックが作成され、子どもたちや保護者にも評価基準が公開されます。

③ パフォーマンス課題の意味

パフォーマンス課題とは、リアルな文脈(あるいはシミュレーションの文脈)において、知識やスキルを総合して使いこなすことを求める課題のことです*3。

a) 知識・技能が実生活で生かされる場面や、

b) その領域の専門家が知を探究する過程を追体験させる学習課題。

④ パフォーマンス課題に求められる「リアルな文脈」(真正な文脈)の例

a) 市民、労働者や生活者の実用的な文脈。

b) 科学的な法則を発見したり歴史上の真理を追究したりする課題のように、知的な発見や創造の面白さにふれる学者や専門家の学問的文脈*4。

(3) パフォーマンス課題に盛り込む要素*5

① 目的 : パフォーマンスの目的は何か?

a) あなたの課題は、 です。

b) ゴールは、 することです。

c) 問題や難題は、 です。

d) 克服すべき障害は、 です。

② 役割 : あなたは○○の□□です。

a) あなたは、 です。

b) あなたは、 するように頼まれました。

c) あなたの仕事は、 です。

③ 聴衆 : あなたの聴衆は(話し相手は)△△です(「名宛て人(なあてにん)」を明確に)。

a) あなたの依頼人は、 です。

b) 対象となる相手は、 です。

c) あなたは、 を納得させる必要があります。

④ 状況 : 解決が求められている状況についての説明。

a) あなたがいる文脈は、 です。

b) この挑戦は、 と取り組むことに関わっています。

c) 管理人の経験からは、子どもの感性を揺さぶる「価値対立のある状況」が効果的です。

⑤ 完成作品、実演と意図 : 取り組みの結果・回答。

a) あなたは、 するために、 を創作します。

b) あなたは、 となるように、 を開発しなくてはなりません。

⑥ 評価規準 : 作品などが満たさなければならない規準(条件)。

a) あなたの実演は、 である必要があります。

b) あなたの作業は、 によって判断されます。

c) あなたの完成作品は、次のスタンダードを満たしていなくてはなりません。 。

※ 管理人の作成したパフォーマンス課題の実践例を紹介しています。ここをクリックするとそのページに移動します。

2 ルーブリックを開発する手順

(1) ルーブリックの意味

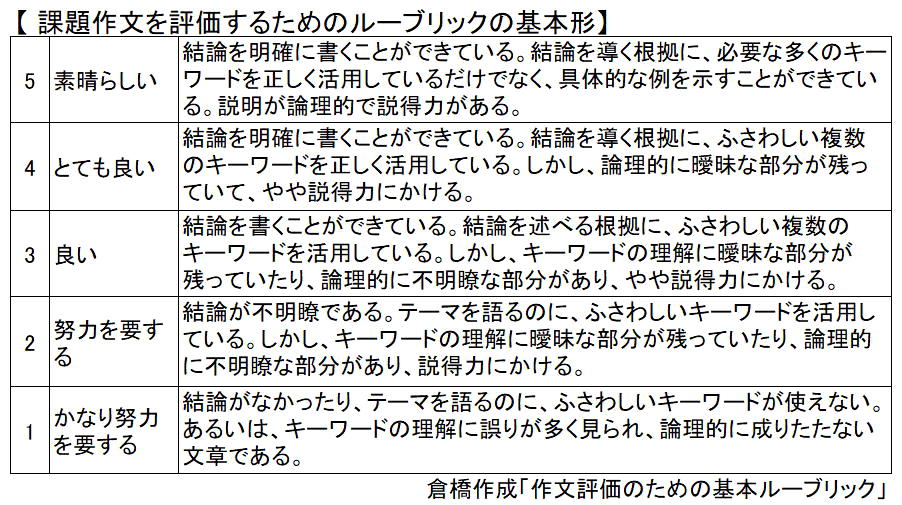

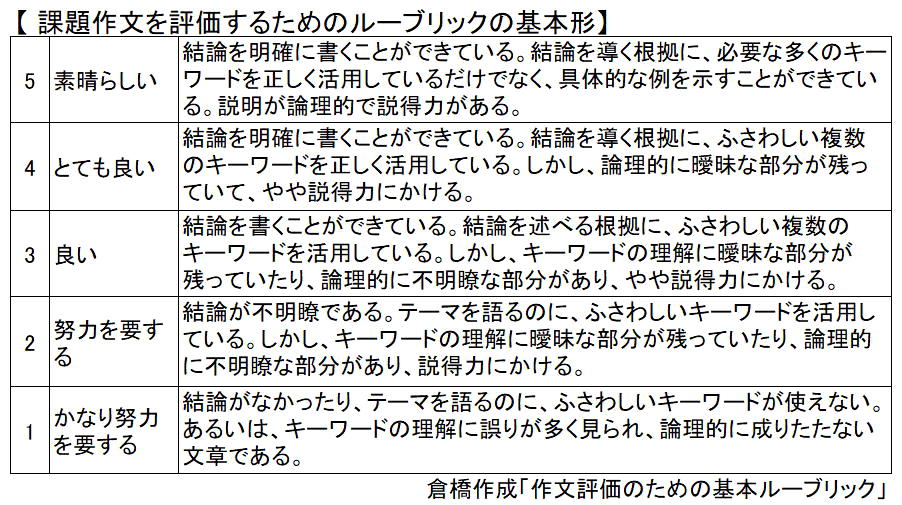

ルーブリック(rubric)とは、自由記述問題やパフォーマンス評価において用いられる評価指標(採点指針)のことです(右図参照)。この点について、西岡加名恵先生は「自由記述問題やパフォーマンス評価においては、成功の度合いに幅があるため、○か×かで評価することが不可能」です。「そこで用いられる評価指標(採点指針)」が必要」になると説明しています*6。その評価指標を一覧に整理したものがルーブリックです。

「ルーブリックは、成功の度合いを示す数段階程度の尺度(点数やレベル)と、それぞれの点数やレベルで期待されるパフォーマンスの質を規定する基準(criteria)を説明する記述語で構成され」ます。

(2) ルーブリックの種類

ルーブリックの種類は、2つに大別することができます。

1つ目は、「全体的なルーブリック」です。これはパフォーマンス全体をひとまとまりのものとして採点する方法です。

2つ目は、「観点別のルーブリック」です。この方法では、1つのパフォーマンスを複数の観点から評価することが出来るのでより視野角を広く取って「学び」を捉えることが可能になります。

「全体的なルーブリックは、学習過程の最後の総括的評価の段階で全体的な判断を下す際に有効」です。他方、「観点別のルーブリックは、パフォーマンスの質を向上させるポイントを明示するものであり、学習過程での形成的評価に役立てやすい」*7ものです。管理人はこの「観点別のルーブリック」を基本にして、「簡易型ルーブリック」の作成・実践を提案しています。

(3) ルーブリックの作成手順

① 質(熟練度)の転換点を探す

「知識・理解」や「技能」の熟練度を成長段階的に記述するには、どのような行為(表現)が見られたときに、子どもの認識や行為の質的な転換が起きているのかを決めておかなければなりません。これを行うためには、教員の教科内容に対する深い理解と、子ども行動の変化を習熟しておくことが必要になります。そこで、複数の教員の共同作業で、子どもたちの作品を一定の観点で評価して、共通項を探り出す方法が実施されることが行われています。

② 「基準」作りを複数の教員の協同作業で行える場合

一般的に、「認識や行為の質的な転換点を決定してルーブリックを作成する作業」は、「①試行としての課題を実行し多数の子どもの作品を集める。②あらかじめ数個の観点を用いて作品を採点することを採点者間で同意しておく。③それぞれの観点について1つの作品を少なくとも3人が読み6点満点で採点する。④次の採点者にわからぬよう付箋に点数を記して作品の裏に貼り付ける。⑤全部の作品を検討し終わった後で全員が同じ点数をつけたものを選び出す。⑥その作品を吟味しそれぞれの点数に見られる特徴を記述する」手順が取られています*8。

そのようにして、1~6点までの階層に分けられ⑤で選び出された、⑥のように特徴を記述した「作品」をアンカーと言い、それぞれの得点の「具体的な代表例」として、他の作品を評価する際の基準になるという手順が取られます。

③ 「基準」作りを一人の教員で行う場合

しかし、一人の教員で行う場合は、この手順を取ることができません。そこで、管理人が単独で実施している手順を示すと、次のようになります。最初に①求めるパフォーマンス(学習内容の表現)を構成する要素を抜き出し、②それぞれの要素の重要性を吟味して、概念の中心部分を形成している要素と、その周辺に位置する要素を区分して、③「仮の判定基準」を定める。④「仮の判定基準」を使って5段階の「仮のルーブリック」を作成する。⑤試験の実施後、評価(採点)する前に、20人程度の作品を見て、「仮のルーブリック」を微調整し、「ルーブリック」を作成する。⑥しかし、採点を進めていくと、判定しきれない「作品」に出会うことがある。その場合には、再度「ルーブリック」の判定基準を見直し修正する。⑦修正した「ルーブリック」を使って、既に採点を済ませた「作品」の評価を再度し直すという手順で、「公平性」を保証する。⑧子どもたちに「ルーブリック」を開示し、「代表作品」を紹介することで、評価(採点)の客観性と公平性を子どもたちに点検してもらう機会を準備する。と同時に、評価に子どもたちが参加する機会も確保する(複数の「代表作品」を社会科通信で公開)、という一連の流れになります。

3 簡易型ルーブリックの開発

(1) 簡易型ルーブリックで「作文」を評価する

① 簡易型ルーブリックの開発

一般的な「ルーブリック」は、各階層の特徴を一括した「評価基準」を記述する方法が取られています。そのため、実際に「作品」を評価する際に、どの階層に該当するのか判定に戸惑うことが多々生じます。管理人もかつては、右のような汎用性のある「課題作文を評価するためのルーブリック」で答案を評価したこともあります。しかし、このような1つのレベルの判定基準の内容を網羅的に書き込んで使用する場合には、子どもたちからすると何が出来たのか、出来なかったのかが分かりにくい欠点が目立ちました。しかも、1つのレベルの評価項目を完成するには、一人の教員で実践するにはハードルが高すぎると思われます。

そこで、管理人は独自の「簡易型ルーブリック」*9の作成方法を開発し、「課題作文」の評価を実践してきました。その概略を次に説明します。

まず、初めに考慮したことは、子どもたちにとって分かりやすい評価指標の実現です。評価が子どもたちの学びを支援するために行う教育的作業であるから当然のことです。さらに、評価の妥当性を高めつつ、同時に評価結果の安定性(信頼性)を高める方略であることが必要です。それは、「論点の指摘と考え方を記述すること」を評価項目にすることで実現できます。具体的には、論点を単位として、箇条書きにした「評価基準」を作成することで実現できます。それが「簡易型ルーブリック」による評価方法です。

② 簡易型ルーブリックの開発根拠

客観テストの「練習のための問題」は、唯一の正解が出るように設計されます。しかし、「現実社会を模写」した「真正の問題」には、正解が複数存在したり、正解が不明な場合すらあり得ます。そのため、「真正の問題」の評価では、正解数を数えるのではなく、「考えたことの証拠の量の観点から行われるべきです。彼/彼女が大人が考えるような考え方で考えたかどうか、ないし大人の『正しい』答えに一致して考えたかどうかが問題ではない」*10のです。ここで言う「考えたことの証拠の量」は、学習者が獲得した概念やスキルを活用して、「論点を指摘」し、その論点に対する学習者の「考え方が記述」されていることを数えれば測定できます。つまり、「論点の指摘」と「考え方の記述」を一対(いっつい)として、評価項目にすることで、「考えたことの証拠の量」の測定が可能になります。なぜなら、現実社会では問題から論点を抽出することが問題解決の端緒であり、その論点の解決策を模索する過程が「考え・判断する」ことだからです。それは、「社会科的思考の基本モデル」とも通底していて、作文評価の妥当性をより高めることにもなります。

「論点の指摘」を軸に考えると、評価指標を論点単位に独立させ、評価項目を論点内容に即して記述することが可能になり、学習者にも理解しやすい「評価基準」を実現できるようになります。同時に、評価項目を丁寧に記述した「評価基準」は判定を容易にし、評価結果の安定性を担保します。かくして、「簡易型ルーブリックによる評価方法」は、妥当性と信頼性を両立させて、作文評価の客観性を担保することを可能にします。

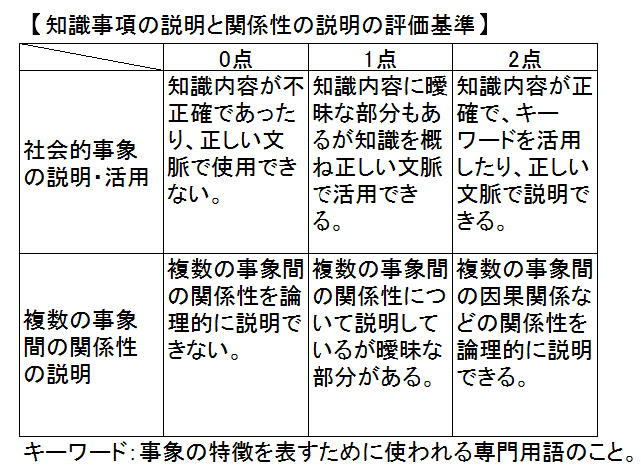

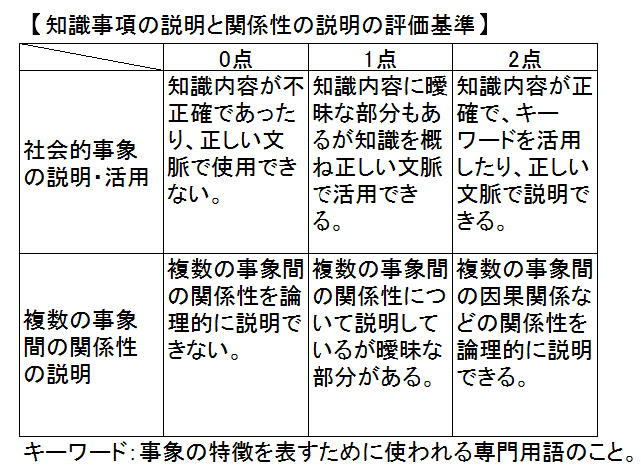

(2) 「作文評価での一般的なルーブリック」

「簡易型ルーブリック」は、2段階の「ルーブリック」を使用して作文を評価します。第1段階は、作文一般を評価する際に共通する評価基準として「一般的なルーブリック」の「知識事項の説明と関係性の説明の評価基準」を使用します。これは、「作文」を評価する際に共通して使用する評価基準です。

次に、第2段階の「ルーブリック」として、「課題作文」に固有の評価基準を「簡易型ルーブリック」に整理して「作文(答案)」を評価します。

※ 管理人作成の「パフォーマンス課題」と「簡易型ルーブリック」はこちらで紹介しています。クリックして下さい。

なお、「簡易型ルーブリック」は、「採点基準」として、それぞれ当該の「なんでやねん」各号で紹介しています。

【参考文献】

*1 ダイアン・ハート著 田中耕治監訳『パフォーマンス評価入門』ミネルヴァ書房 2012年 p.148。

*2 田中耕治「パフォーマンス評価とは何か」田中耕治編著『パフォーマンス評価 -思考力・判断力・表現力を育む授業づくり』ぎょうせい 2011年 p.14。

*3 前掲、田中耕治編著『パフォーマンス評価 -思考力・判断力・表現力を育む授業づくり』p.22及びp.210。

*4 石井英真「パフォーマンス評価をどう実践するか」前掲、田中耕治編著『パフォーマンス評価 -思考力・判断力・表現力を育む授業づくり』p.23-p24。

*5 G・ウィギンズ/J・マクタイ著 西岡加名恵訳『理解をもたらすカリキュラム設計 -「逆向き設計」の理論と方法』日本標準 2012年 p.191。

*6 西岡加名恵「総合と教科でポートフォリオを活用する」宮本浩子・西岡加名恵・世羅博昭『総合と教科の確かな学力を育むポートフォリオ評価法』日本標準 2004年 p.203。

*7 前掲、石井英真「パフォーマンス評価をどう実践するか」p.27。

*8 前掲、石井英真「パフォーマンス評価をどう実践するか」pp.27-28。

*9 日本社会科教育学会『社会科教育研究』№132(2017年)で公開。論文名「『社会科の作文』の評価に関する実践的考察」。

*10 前掲、G.ウィギンズ/J.マクタイ著 西岡加名恵訳『理解をもたらすカリキュラム設計 -「逆向き設計」の理論と方法-』p.209。

1 パフォーマンス評価で「熟練度」を測定する

(1) 「主体的で対話的な深い学び」を評価する方法

(2) パフォーマンス評価とは

(3) パフォーマンス課題に盛り込む要素

2 ルーブリックを開発する手順

(1) ルーブリックの意味

(2) ルーブリックの種類

(3) ルーブリックの作成手順

3 簡易型ルーブリックの開発

(1) 簡易型ルーブリックで「作文」を評価する

(2) 「作文評価での一般的なルーブリック」

【参考文献】

1 パフォーマンス評価で「熟練度」を測定する

(1) 「主体的で対話的な深い学び」を評価する方法

「主体的で対話的な深い学び」が求められています。ところが、この学びをどのようにすれば測定し評価できるのでしょうか。反対に言えば、学んだ成果を測定・評価できなければ、実施した授業方法の効果を検証ができません。

ところで、学んだ成果は「作品」に現れます。特に、授業を受けた後の「作品」には学習者の学習成果を測定するための多くの情報が示されています。ですから、学習後に学んだことを活用して「作品」を製作させることで測定・評価の資料を得ることができます。

そして、「作品」から、子どもたちが何をどのように学んだのか、その学びは主体的な学びなのか、他者の見解や情報と対話的に学んだのか、どのような深さや熟練度を持つ学びなのかを測定できる評価方法が必要になってきます。これは、従来型の「知識量」を測定するだけでは不可能です。知識と知識を有機的に関連付けることができているのかどうかを判定する必要があるからです。それらの学びの測定・評価を可能にする評価法がパフォーマンス評価です。

管理人は「主体的で対話的な深い学び」を評価する方法として、定期試験に「課題作文」を出題することを提案しています。具体化する手法が、パフォーマンス課題を活用したパフォーマンス評価です。

(2) パフォーマンス評価とは

① パフォーマンス評価の意味

パフォーマンス評価とは、「子どものパフォーマンスやパフォーマンスの事例を、設定されたパフォーマンスの基準に基づいて、直接かつ体系的に観察し評価する」評価方法です*1。

パフォーマンス評価は、「パフォーマンス課題」と「ルーブリックによる評価」で構成されます。

② パフォーマンス評価の特徴

従来のテスト法では、日常生活からかけ離れた「テスト用の問題」が作成されることが多く見られました。そのため、テストで好成績を獲得しても、授業で獲得した「知識」が活用できるかどうかは不明でした。しかも、従来のテスト法では往々にして、「知識量」を測定することはできても、学んだことの「深さ」や「熟練度」を測定することは困難でした。そこで、「子どもたちが学んだ知識を実際の世界でどの程度うまく活用できるのかをはかる」ために開発されてきたのがパフォーマンス評価です。

パフォーマンス評価は、リアルな文脈(真正性)で設定された「パフォーマンス課題」に基づいて、子どもたちの学びの「熟練度」を測定します*2。そのため、具体的な場面で評価を行うパフォーマンス評価は、子どもたちが獲得した「知識・技能、思考力・判断力・表現力」の評価方法として妥当性が高くなります。そして、評価結果の信頼性を保証するために、評価基準を一覧にしたルーブリックが作成され、子どもたちや保護者にも評価基準が公開されます。

③ パフォーマンス課題の意味

パフォーマンス課題とは、リアルな文脈(あるいはシミュレーションの文脈)において、知識やスキルを総合して使いこなすことを求める課題のことです*3。

a) 知識・技能が実生活で生かされる場面や、

b) その領域の専門家が知を探究する過程を追体験させる学習課題。

④ パフォーマンス課題に求められる「リアルな文脈」(真正な文脈)の例

a) 市民、労働者や生活者の実用的な文脈。

b) 科学的な法則を発見したり歴史上の真理を追究したりする課題のように、知的な発見や創造の面白さにふれる学者や専門家の学問的文脈*4。

(3) パフォーマンス課題に盛り込む要素*5

① 目的 : パフォーマンスの目的は何か?

a) あなたの課題は、 です。

b) ゴールは、 することです。

c) 問題や難題は、 です。

d) 克服すべき障害は、 です。

② 役割 : あなたは○○の□□です。

a) あなたは、 です。

b) あなたは、 するように頼まれました。

c) あなたの仕事は、 です。

③ 聴衆 : あなたの聴衆は(話し相手は)△△です(「名宛て人(なあてにん)」を明確に)。

a) あなたの依頼人は、 です。

b) 対象となる相手は、 です。

c) あなたは、 を納得させる必要があります。

④ 状況 : 解決が求められている状況についての説明。

a) あなたがいる文脈は、 です。

b) この挑戦は、 と取り組むことに関わっています。

c) 管理人の経験からは、子どもの感性を揺さぶる「価値対立のある状況」が効果的です。

⑤ 完成作品、実演と意図 : 取り組みの結果・回答。

a) あなたは、 するために、 を創作します。

b) あなたは、 となるように、 を開発しなくてはなりません。

⑥ 評価規準 : 作品などが満たさなければならない規準(条件)。

a) あなたの実演は、 である必要があります。

b) あなたの作業は、 によって判断されます。

c) あなたの完成作品は、次のスタンダードを満たしていなくてはなりません。 。

※ 管理人の作成したパフォーマンス課題の実践例を紹介しています。ここをクリックするとそのページに移動します。

2 ルーブリックを開発する手順

(1) ルーブリックの意味

ルーブリック(rubric)とは、自由記述問題やパフォーマンス評価において用いられる評価指標(採点指針)のことです(右図参照)。この点について、西岡加名恵先生は「自由記述問題やパフォーマンス評価においては、成功の度合いに幅があるため、○か×かで評価することが不可能」です。「そこで用いられる評価指標(採点指針)」が必要」になると説明しています*6。その評価指標を一覧に整理したものがルーブリックです。

「ルーブリックは、成功の度合いを示す数段階程度の尺度(点数やレベル)と、それぞれの点数やレベルで期待されるパフォーマンスの質を規定する基準(criteria)を説明する記述語で構成され」ます。

(2) ルーブリックの種類

ルーブリックの種類は、2つに大別することができます。

1つ目は、「全体的なルーブリック」です。これはパフォーマンス全体をひとまとまりのものとして採点する方法です。

2つ目は、「観点別のルーブリック」です。この方法では、1つのパフォーマンスを複数の観点から評価することが出来るのでより視野角を広く取って「学び」を捉えることが可能になります。

「全体的なルーブリックは、学習過程の最後の総括的評価の段階で全体的な判断を下す際に有効」です。他方、「観点別のルーブリックは、パフォーマンスの質を向上させるポイントを明示するものであり、学習過程での形成的評価に役立てやすい」*7ものです。管理人はこの「観点別のルーブリック」を基本にして、「簡易型ルーブリック」の作成・実践を提案しています。

(3) ルーブリックの作成手順

① 質(熟練度)の転換点を探す

「知識・理解」や「技能」の熟練度を成長段階的に記述するには、どのような行為(表現)が見られたときに、子どもの認識や行為の質的な転換が起きているのかを決めておかなければなりません。これを行うためには、教員の教科内容に対する深い理解と、子ども行動の変化を習熟しておくことが必要になります。そこで、複数の教員の共同作業で、子どもたちの作品を一定の観点で評価して、共通項を探り出す方法が実施されることが行われています。

② 「基準」作りを複数の教員の協同作業で行える場合

一般的に、「認識や行為の質的な転換点を決定してルーブリックを作成する作業」は、「①試行としての課題を実行し多数の子どもの作品を集める。②あらかじめ数個の観点を用いて作品を採点することを採点者間で同意しておく。③それぞれの観点について1つの作品を少なくとも3人が読み6点満点で採点する。④次の採点者にわからぬよう付箋に点数を記して作品の裏に貼り付ける。⑤全部の作品を検討し終わった後で全員が同じ点数をつけたものを選び出す。⑥その作品を吟味しそれぞれの点数に見られる特徴を記述する」手順が取られています*8。

そのようにして、1~6点までの階層に分けられ⑤で選び出された、⑥のように特徴を記述した「作品」をアンカーと言い、それぞれの得点の「具体的な代表例」として、他の作品を評価する際の基準になるという手順が取られます。

③ 「基準」作りを一人の教員で行う場合

しかし、一人の教員で行う場合は、この手順を取ることができません。そこで、管理人が単独で実施している手順を示すと、次のようになります。最初に①求めるパフォーマンス(学習内容の表現)を構成する要素を抜き出し、②それぞれの要素の重要性を吟味して、概念の中心部分を形成している要素と、その周辺に位置する要素を区分して、③「仮の判定基準」を定める。④「仮の判定基準」を使って5段階の「仮のルーブリック」を作成する。⑤試験の実施後、評価(採点)する前に、20人程度の作品を見て、「仮のルーブリック」を微調整し、「ルーブリック」を作成する。⑥しかし、採点を進めていくと、判定しきれない「作品」に出会うことがある。その場合には、再度「ルーブリック」の判定基準を見直し修正する。⑦修正した「ルーブリック」を使って、既に採点を済ませた「作品」の評価を再度し直すという手順で、「公平性」を保証する。⑧子どもたちに「ルーブリック」を開示し、「代表作品」を紹介することで、評価(採点)の客観性と公平性を子どもたちに点検してもらう機会を準備する。と同時に、評価に子どもたちが参加する機会も確保する(複数の「代表作品」を社会科通信で公開)、という一連の流れになります。

3 簡易型ルーブリックの開発

(1) 簡易型ルーブリックで「作文」を評価する

① 簡易型ルーブリックの開発

一般的な「ルーブリック」は、各階層の特徴を一括した「評価基準」を記述する方法が取られています。そのため、実際に「作品」を評価する際に、どの階層に該当するのか判定に戸惑うことが多々生じます。管理人もかつては、右のような汎用性のある「課題作文を評価するためのルーブリック」で答案を評価したこともあります。しかし、このような1つのレベルの判定基準の内容を網羅的に書き込んで使用する場合には、子どもたちからすると何が出来たのか、出来なかったのかが分かりにくい欠点が目立ちました。しかも、1つのレベルの評価項目を完成するには、一人の教員で実践するにはハードルが高すぎると思われます。

そこで、管理人は独自の「簡易型ルーブリック」*9の作成方法を開発し、「課題作文」の評価を実践してきました。その概略を次に説明します。

まず、初めに考慮したことは、子どもたちにとって分かりやすい評価指標の実現です。評価が子どもたちの学びを支援するために行う教育的作業であるから当然のことです。さらに、評価の妥当性を高めつつ、同時に評価結果の安定性(信頼性)を高める方略であることが必要です。それは、「論点の指摘と考え方を記述すること」を評価項目にすることで実現できます。具体的には、論点を単位として、箇条書きにした「評価基準」を作成することで実現できます。それが「簡易型ルーブリック」による評価方法です。

② 簡易型ルーブリックの開発根拠

客観テストの「練習のための問題」は、唯一の正解が出るように設計されます。しかし、「現実社会を模写」した「真正の問題」には、正解が複数存在したり、正解が不明な場合すらあり得ます。そのため、「真正の問題」の評価では、正解数を数えるのではなく、「考えたことの証拠の量の観点から行われるべきです。彼/彼女が大人が考えるような考え方で考えたかどうか、ないし大人の『正しい』答えに一致して考えたかどうかが問題ではない」*10のです。ここで言う「考えたことの証拠の量」は、学習者が獲得した概念やスキルを活用して、「論点を指摘」し、その論点に対する学習者の「考え方が記述」されていることを数えれば測定できます。つまり、「論点の指摘」と「考え方の記述」を一対(いっつい)として、評価項目にすることで、「考えたことの証拠の量」の測定が可能になります。なぜなら、現実社会では問題から論点を抽出することが問題解決の端緒であり、その論点の解決策を模索する過程が「考え・判断する」ことだからです。それは、「社会科的思考の基本モデル」とも通底していて、作文評価の妥当性をより高めることにもなります。

「論点の指摘」を軸に考えると、評価指標を論点単位に独立させ、評価項目を論点内容に即して記述することが可能になり、学習者にも理解しやすい「評価基準」を実現できるようになります。同時に、評価項目を丁寧に記述した「評価基準」は判定を容易にし、評価結果の安定性を担保します。かくして、「簡易型ルーブリックによる評価方法」は、妥当性と信頼性を両立させて、作文評価の客観性を担保することを可能にします。

(2) 「作文評価での一般的なルーブリック」

「簡易型ルーブリック」は、2段階の「ルーブリック」を使用して作文を評価します。第1段階は、作文一般を評価する際に共通する評価基準として「一般的なルーブリック」の「知識事項の説明と関係性の説明の評価基準」を使用します。これは、「作文」を評価する際に共通して使用する評価基準です。

次に、第2段階の「ルーブリック」として、「課題作文」に固有の評価基準を「簡易型ルーブリック」に整理して「作文(答案)」を評価します。

※ 管理人作成の「パフォーマンス課題」と「簡易型ルーブリック」はこちらで紹介しています。クリックして下さい。

なお、「簡易型ルーブリック」は、「採点基準」として、それぞれ当該の「なんでやねん」各号で紹介しています。

【参考文献】

*1 ダイアン・ハート著 田中耕治監訳『パフォーマンス評価入門』ミネルヴァ書房 2012年 p.148。

*2 田中耕治「パフォーマンス評価とは何か」田中耕治編著『パフォーマンス評価 -思考力・判断力・表現力を育む授業づくり』ぎょうせい 2011年 p.14。

*3 前掲、田中耕治編著『パフォーマンス評価 -思考力・判断力・表現力を育む授業づくり』p.22及びp.210。

*4 石井英真「パフォーマンス評価をどう実践するか」前掲、田中耕治編著『パフォーマンス評価 -思考力・判断力・表現力を育む授業づくり』p.23-p24。

*5 G・ウィギンズ/J・マクタイ著 西岡加名恵訳『理解をもたらすカリキュラム設計 -「逆向き設計」の理論と方法』日本標準 2012年 p.191。

*6 西岡加名恵「総合と教科でポートフォリオを活用する」宮本浩子・西岡加名恵・世羅博昭『総合と教科の確かな学力を育むポートフォリオ評価法』日本標準 2004年 p.203。

*7 前掲、石井英真「パフォーマンス評価をどう実践するか」p.27。

*8 前掲、石井英真「パフォーマンス評価をどう実践するか」pp.27-28。

*9 日本社会科教育学会『社会科教育研究』№132(2017年)で公開。論文名「『社会科の作文』の評価に関する実践的考察」。

*10 前掲、G.ウィギンズ/J.マクタイ著 西岡加名恵訳『理解をもたらすカリキュラム設計 -「逆向き設計」の理論と方法-』p.209。