「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「方丈記から学んだことをどう伝えるか」HEADLINE

【観点】

【問題】 2018年実施

課題と次の史料をよく読み、作文しなさい。

【課題】中学生1年生のあなたの近所には、小学校6年生の子どもたちがいます。その小学生たちが、あなたに源氏と平氏が戦った頃の人々の様子について教えて欲しいと言ってきました。

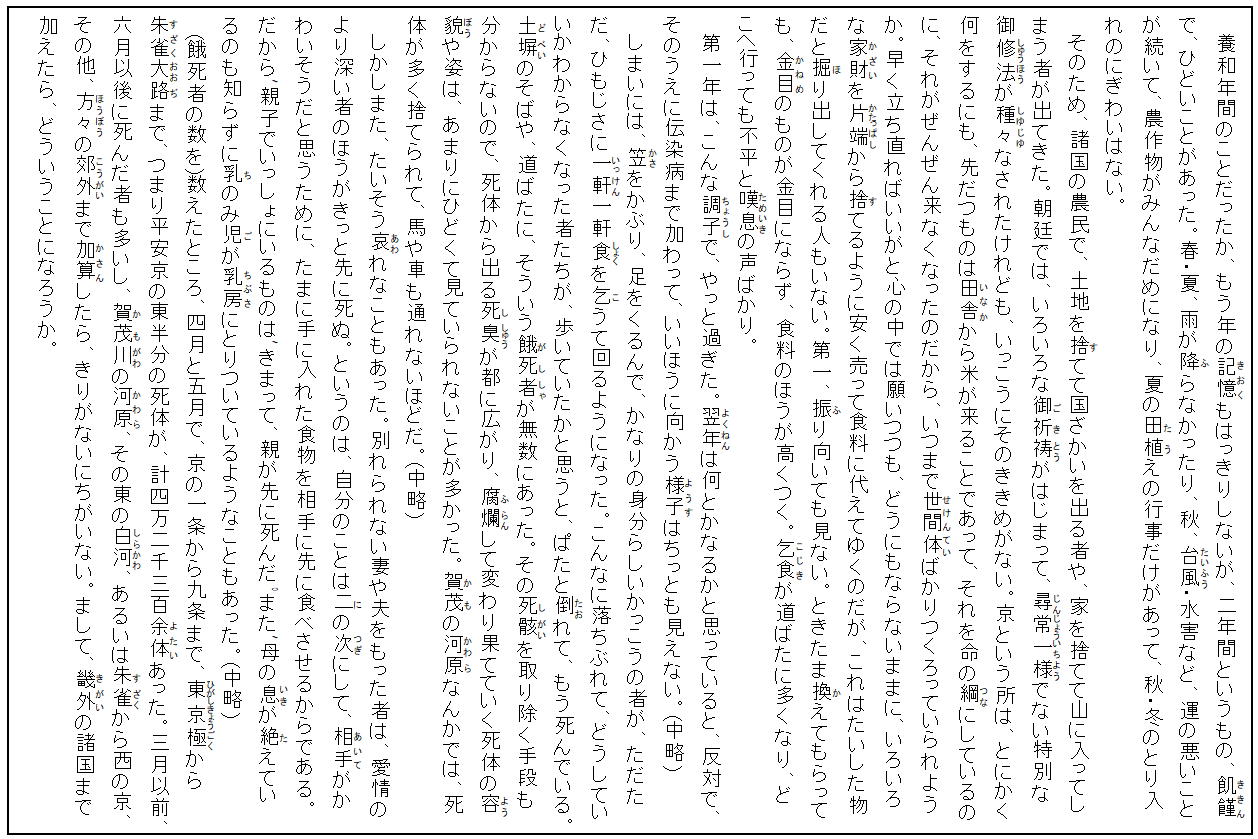

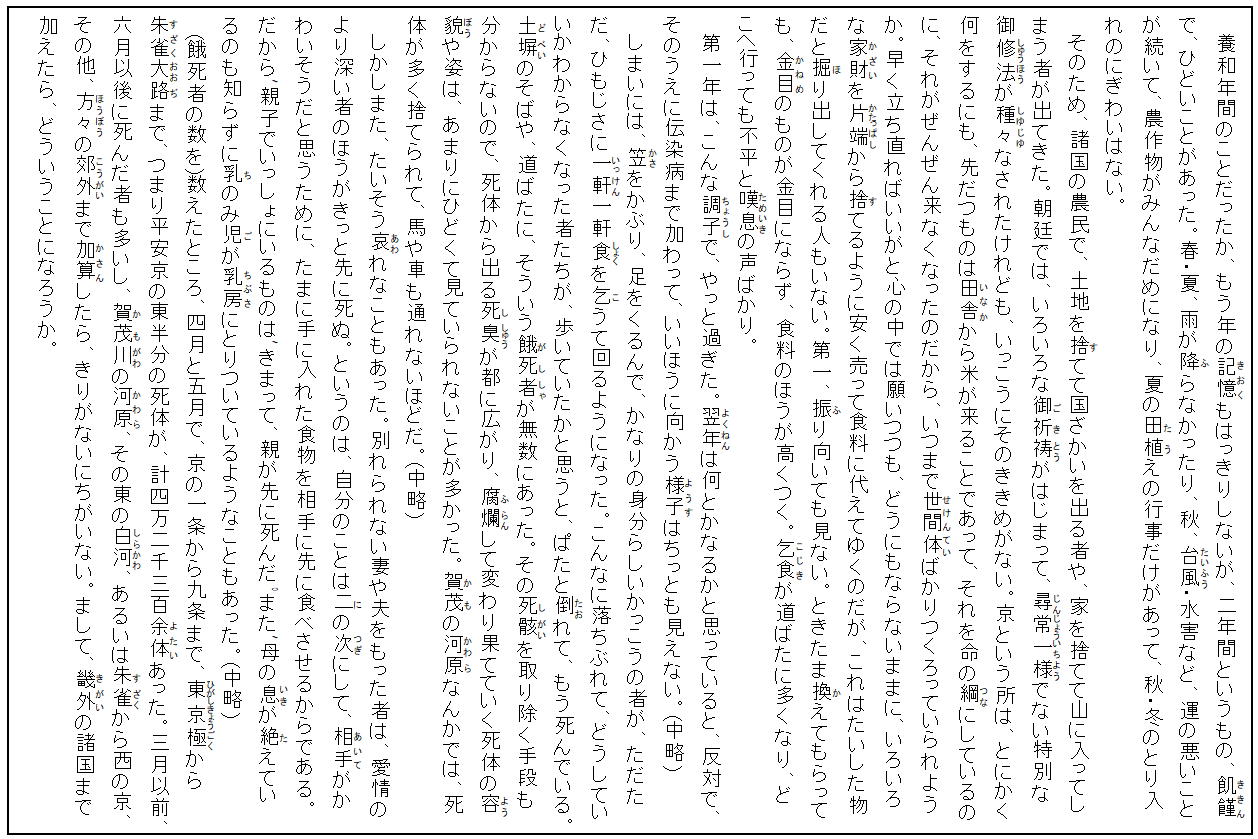

あなたは中学校の歴史の授業で読んだ次の史料を思い出しました。それは、日本三大随筆の一つとされる随筆(現代語訳)の一部です。あなたは、史料の背景にあったことと、史料に書かれていることを元に説明しようと思います。

そこで、史料の背景を簡単に説明し、史料の内から、特に印象に残るところ(段落あるいは言葉)を2つ以上引用し、引用したことに説明を加えて、小学生たちに伝えたい事実と、自分の気持ちを説明する文章を書きなさい。

※ 引用:自分の考えを説明するために、他の人の文章などを引いて利用すること。

【解答・採点基準】

作文全体として、源氏と平氏の争乱により(原因)、養和の飢饉が拡大されたこと及び、飢饉の様子(結果)を史料から引用(2カ所以上必要)して、小学校6年生が理解できるように筋道をたてて説明することが必要である。

引用方法は、「 」で明示することが望ましいが、同じ意味で内容を引用していれば可とする。引用文は次の❷❸❹のいずれかで利用していて1論点につき2点。ただし、自分の理解(意見)が読み取れない引用文だけの文章は0点。

❶背景の説明(2点)、❷養和の飢饉を拡大した原因、❸養和の飢饉の様子、❹源氏と平氏の争乱について自分が考えること。❺作文全体がわかりやすく筋道を立てて表現できていること(2点)。なお、説明内容があいまいだったり、誤りを含む文章は1点。説明や文章間に論理矛盾がある文章は加点しない。採点方法は加点法。10点を上限とする。

❶背景の説明 ㋐ 史料が鴨長明の『方丈記』であることを指摘していること。作者の鴨長明が生きたのは平安時代後期から鎌倉時代前期である。当時は、少しの旱魃でも不作になるほど農業技術が未発達だったことに触れている。㋑ 源頼朝が伊豆で挙兵した年は、東国が豊作で、京都や西国が不作から飢饉になっていたことに触れている。

❷飢饉を拡大した原因 源頼朝が東国を支配し、木曽義仲が北陸地方を支配した。そのために、京都(平安京)や西国への米などの食料の輸送が止められた。その食料輸送の停滞が京都や西国の飢饉を拡大させたことに触れている。

❸源平の争乱の結果(飢饉の様子を具体的に説明していること。) ※これ以外の論点でも『方丈記』に関連していれば可。㋐ 武士の戦争が、罪も責任もない、多くの民衆の生活や生命を危険な状況に追いこんだことを指摘している。㋑ 生産力が低いのに年貢の取り立てが厳しく、貧しい農民は不作の時の備えができなかったことを指摘している。㋒ 戦争が起こると、武士は年貢に加えて兵糧米を取ったので、民衆(農民)はさらに苦しんだことを指摘している。㋓ 都市に住む下級役人や民衆は、食料を蓄えることができなかったので餓死しやすかったことを指摘している。

❹自分の意見 武士の戦いについて、学習前に自分が持っていたイメージを説明したうえで、学習後に考えるようになったことを『方丈記』の内容に即して、具体的に説明している。

【子どもたちの答案・作文 授業で使用した教材など】

○授業で使用した教材 「鴨長明の随筆 方丈記」

○ 子どもたちの答案「作文」の代表作品

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 社会的関心・態度

【問題】 2018年実施

課題と次の史料をよく読み、作文しなさい。

【課題】中学生1年生のあなたの近所には、小学校6年生の子どもたちがいます。その小学生たちが、あなたに源氏と平氏が戦った頃の人々の様子について教えて欲しいと言ってきました。

あなたは中学校の歴史の授業で読んだ次の史料を思い出しました。それは、日本三大随筆の一つとされる随筆(現代語訳)の一部です。あなたは、史料の背景にあったことと、史料に書かれていることを元に説明しようと思います。

そこで、史料の背景を簡単に説明し、史料の内から、特に印象に残るところ(段落あるいは言葉)を2つ以上引用し、引用したことに説明を加えて、小学生たちに伝えたい事実と、自分の気持ちを説明する文章を書きなさい。

※ 引用:自分の考えを説明するために、他の人の文章などを引いて利用すること。

【解答・採点基準】

作文全体として、源氏と平氏の争乱により(原因)、養和の飢饉が拡大されたこと及び、飢饉の様子(結果)を史料から引用(2カ所以上必要)して、小学校6年生が理解できるように筋道をたてて説明することが必要である。

引用方法は、「 」で明示することが望ましいが、同じ意味で内容を引用していれば可とする。引用文は次の❷❸❹のいずれかで利用していて1論点につき2点。ただし、自分の理解(意見)が読み取れない引用文だけの文章は0点。

❶背景の説明(2点)、❷養和の飢饉を拡大した原因、❸養和の飢饉の様子、❹源氏と平氏の争乱について自分が考えること。❺作文全体がわかりやすく筋道を立てて表現できていること(2点)。なお、説明内容があいまいだったり、誤りを含む文章は1点。説明や文章間に論理矛盾がある文章は加点しない。採点方法は加点法。10点を上限とする。

❶背景の説明 ㋐ 史料が鴨長明の『方丈記』であることを指摘していること。作者の鴨長明が生きたのは平安時代後期から鎌倉時代前期である。当時は、少しの旱魃でも不作になるほど農業技術が未発達だったことに触れている。㋑ 源頼朝が伊豆で挙兵した年は、東国が豊作で、京都や西国が不作から飢饉になっていたことに触れている。

❷飢饉を拡大した原因 源頼朝が東国を支配し、木曽義仲が北陸地方を支配した。そのために、京都(平安京)や西国への米などの食料の輸送が止められた。その食料輸送の停滞が京都や西国の飢饉を拡大させたことに触れている。

❸源平の争乱の結果(飢饉の様子を具体的に説明していること。) ※これ以外の論点でも『方丈記』に関連していれば可。㋐ 武士の戦争が、罪も責任もない、多くの民衆の生活や生命を危険な状況に追いこんだことを指摘している。㋑ 生産力が低いのに年貢の取り立てが厳しく、貧しい農民は不作の時の備えができなかったことを指摘している。㋒ 戦争が起こると、武士は年貢に加えて兵糧米を取ったので、民衆(農民)はさらに苦しんだことを指摘している。㋓ 都市に住む下級役人や民衆は、食料を蓄えることができなかったので餓死しやすかったことを指摘している。

❹自分の意見 武士の戦いについて、学習前に自分が持っていたイメージを説明したうえで、学習後に考えるようになったことを『方丈記』の内容に即して、具体的に説明している。

【子どもたちの答案・作文 授業で使用した教材など】

○授業で使用した教材 「鴨長明の随筆 方丈記」

○ 子どもたちの答案「作文」の代表作品

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る