「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「一遍聖絵から鎌倉時代の定期市の様子を読む」HEADLINE

【観点】

【問題】 2018年実施

次の図版と史料をよく見て、各問に答えなさい。

(1) 上の図版は一遍が布教している様子を描いたものの一部で、定期市の様子が描かれています。その中の「①布売り」の場面を見ると、商いをしているのは女性です。当時の女性について、次のうちで最も考えにくいのはどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 文字を読んだり書けたりする女性が現れている。

イ 計算することのできる女性が現れている。

ウ 女性が男性に布を売ることは許されなかった。

エ 女性は男性と同じように働くことが認められた。

オ 自分で作った布を売るだけでなく、他の人が作った布を仕入れて売ることがあった。

(2) 図版の中には、「②米売り」が描かれています。米を売ることについて、次のうちで最も考えにくいのはどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 米を売ることができるのは、米以外に麦を生産するようになったことが考えられる。

イ 米を売ることができるのは、農民が食べきれないほど米を生産できるようになったからと考えられる。

ウ 米を買う客は、宋銭を支払ったと考えられる。

エ 米を買う客は、米を生産するための農地を持たない人たちだったと考えられる。

オ 米を買う客は、手工業で生きる人たちや商人だったと考えられる。

(3) 定期市が開かれるようになった時代の社会の様子について、次のうちで最も考えにくいのはどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 多くの人が集まる寺院や神社の近くで市が開かれた。買い手がいないと商売が成り立たないから。

イ 商品(売られる物)は、遠くから運ばれることはなく、市の近くで作られた物ばかりだった。

ウ 商品を作る人(生産者)と、商品が欲しい人(消費者)との間で働く人(商人)が現れた。

エ 売ることを目的にした農作物(商品作物)を栽培する農民が現れた。

オ 市が開かれたのは、1月のうち、3日ていどだった。たいていは日が決まっていた。

(4) 図版の時代の農村の様子について、次のうちで最も考えにくいのはどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 鉄製の農具が広がった → 鉄製の農具を買う農民 → 貨幣経済が農村でも始まる

イ 草木灰や家畜の糞(ふん)を肥料に使う → 草木灰を買う農民 → 貨幣経済が農村でも始まる

ウ 米以外の作物を栽培するよゆうが生まれる → 商品作物の栽培 → 貨幣経済が農村でも始まる

エ 近畿地方で二毛作がはじまる → 米を売る農民も現れる → 貨幣経済が農村でも始まる

オ からすきを使って牛耕 → 米を売る農民も現れる → 貨幣経済が農村でも始まる

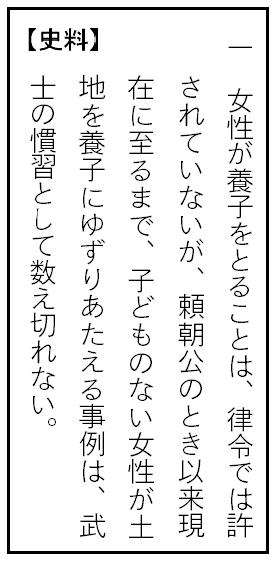

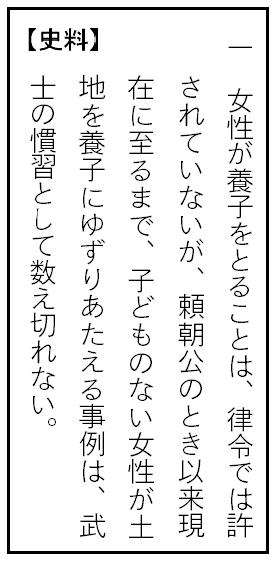

(5) 右の史料は、武士が初めて定めた法律の一部です。その内容から、最も考えにくいのはどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 武士の社会では、女性が一族をまとめ率いることは許されていなかった。

イ 武士の社会では、女性に子どものない時は養子をとることが許されていた。

ウ 武士の社会では、女性が領地を親から相続することが許されていた。

エ 武士の社会では、女性は男性よりも地位が低いとは限らなかった。

オ 武士の社会では、女性は領地をゆずるために養子をとることがあった。

【解答・採点基準】

(1) ウ (2) イ (3) イ (4) イ (5) ア

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 資料活用技能

- 思考力・判断力

【問題】 2018年実施

次の図版と史料をよく見て、各問に答えなさい。

(1) 上の図版は一遍が布教している様子を描いたものの一部で、定期市の様子が描かれています。その中の「①布売り」の場面を見ると、商いをしているのは女性です。当時の女性について、次のうちで最も考えにくいのはどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 文字を読んだり書けたりする女性が現れている。

イ 計算することのできる女性が現れている。

ウ 女性が男性に布を売ることは許されなかった。

エ 女性は男性と同じように働くことが認められた。

オ 自分で作った布を売るだけでなく、他の人が作った布を仕入れて売ることがあった。

(2) 図版の中には、「②米売り」が描かれています。米を売ることについて、次のうちで最も考えにくいのはどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 米を売ることができるのは、米以外に麦を生産するようになったことが考えられる。

イ 米を売ることができるのは、農民が食べきれないほど米を生産できるようになったからと考えられる。

ウ 米を買う客は、宋銭を支払ったと考えられる。

エ 米を買う客は、米を生産するための農地を持たない人たちだったと考えられる。

オ 米を買う客は、手工業で生きる人たちや商人だったと考えられる。

(3) 定期市が開かれるようになった時代の社会の様子について、次のうちで最も考えにくいのはどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 多くの人が集まる寺院や神社の近くで市が開かれた。買い手がいないと商売が成り立たないから。

イ 商品(売られる物)は、遠くから運ばれることはなく、市の近くで作られた物ばかりだった。

ウ 商品を作る人(生産者)と、商品が欲しい人(消費者)との間で働く人(商人)が現れた。

エ 売ることを目的にした農作物(商品作物)を栽培する農民が現れた。

オ 市が開かれたのは、1月のうち、3日ていどだった。たいていは日が決まっていた。

(4) 図版の時代の農村の様子について、次のうちで最も考えにくいのはどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 鉄製の農具が広がった → 鉄製の農具を買う農民 → 貨幣経済が農村でも始まる

イ 草木灰や家畜の糞(ふん)を肥料に使う → 草木灰を買う農民 → 貨幣経済が農村でも始まる

ウ 米以外の作物を栽培するよゆうが生まれる → 商品作物の栽培 → 貨幣経済が農村でも始まる

エ 近畿地方で二毛作がはじまる → 米を売る農民も現れる → 貨幣経済が農村でも始まる

オ からすきを使って牛耕 → 米を売る農民も現れる → 貨幣経済が農村でも始まる

(5) 右の史料は、武士が初めて定めた法律の一部です。その内容から、最も考えにくいのはどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 武士の社会では、女性が一族をまとめ率いることは許されていなかった。

イ 武士の社会では、女性に子どものない時は養子をとることが許されていた。

ウ 武士の社会では、女性が領地を親から相続することが許されていた。

エ 武士の社会では、女性は男性よりも地位が低いとは限らなかった。

オ 武士の社会では、女性は領地をゆずるために養子をとることがあった。

【解答・採点基準】

(1) ウ (2) イ (3) イ (4) イ (5) ア

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る