「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「史料から奈良時代を読み取る」HEADLINE

【観点】

【問題】 2018年実施

次の会話文をよく読み、資料を見た上で、各問に答えなさい。

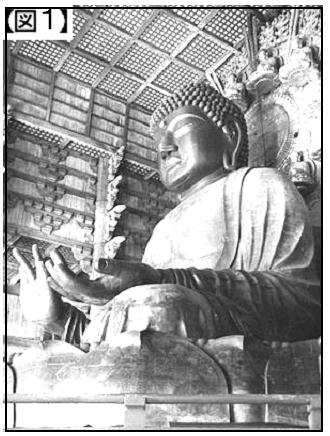

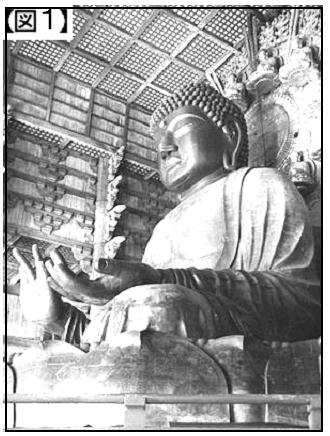

先生:今日は、( ① )の大仏(図1)が建立された時代の様子を考えてみましょう。この大仏が造られたのは奈良時代で、( ② )天皇の時代です。この大仏は全高約15メートルあります。製作にのべ260万人が働き、使われた銅は499トンと言われています。製作費は現代のお金にすると4000億円以上かかったようですが、勧進元(かんじんもと)を僧の( ③ )がつとめ、貴族や国民から寄付金などを集めました。こんな大きな仏像を造ることになった背景に何があったのでしょうか。

太郎君:そのころの日本には、お金がいっぱいあって、人々にゆとりがあったから、こんな巨大なものが造れたんだろう。大仏のある建物の大仏殿だって世界最大級の木造建築物だよ。

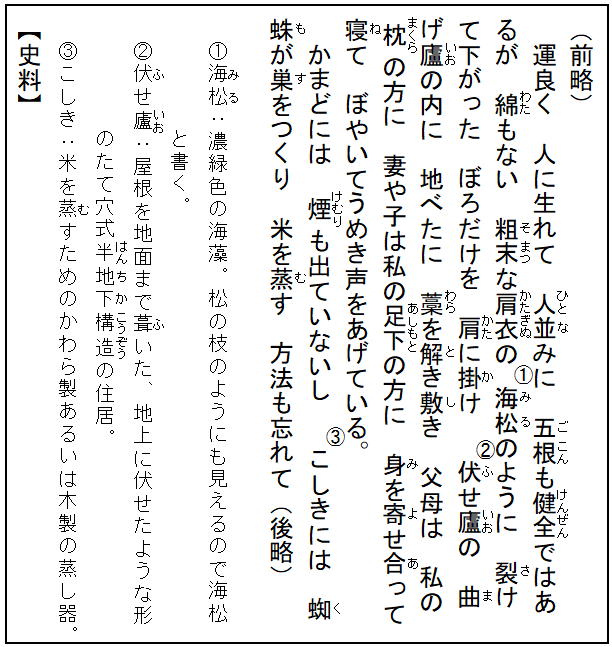

はな子さん:そうかなぁー。私は少し違うと思うな。だって、史料を読むと、( A )と書かれているから、庶民の家はたて穴住居だと分かるわ。

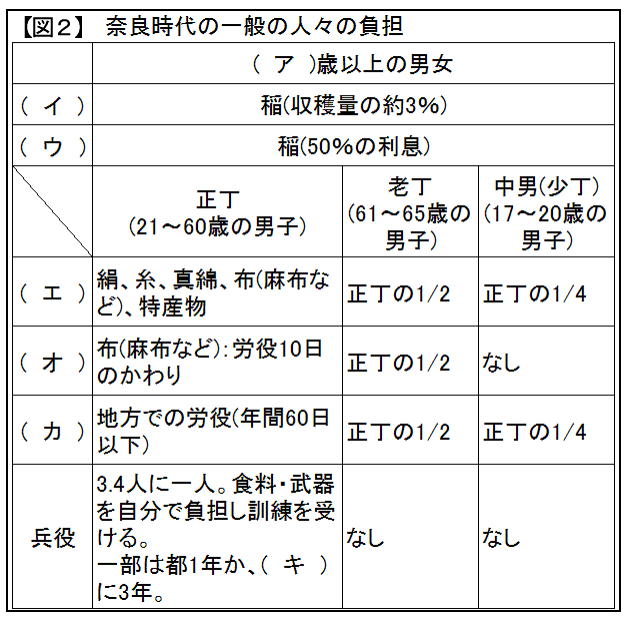

次郎君:僕は、はな子さんと同じ意見だな。庶民の暮らしはつらいものだったんだよ。図2を見ると、( B )

たけ子さん:でも、口分田にかかる( イ )は収穫した稲の3%だから、あまり重くないように思うわ。

太郎君:そうだろう。( ウ )は借りた種籾(たねもみ)に50%の利息がつくけど、稲は1粒で少なくとも100倍以上には増えるから、そんなに重くないよ。春に100粒の種籾を借りても秋には10000粒になるんだから、返すのは利息を足しても150粒だから重くないよ。

次郎君:でも、そうとは言い切れないよ。男子が与えられた口分田は2反だ。図3の「水田1反あたりの米の収穫量」から考えると、( C )。

はな子さん:それに、( エ )や( オ )は都まで運ばないといけない。住んでいる所が西宮なら奈良まで片道2日くらいで行くことができるけど、千葉県や福井県からだと大変だよ。何日もかけて歩いて運ぶことになるんだから。

たけ子さん:そうなんだ。( エ )や( オ )を足すと、とても重い税だね。

太郎君:そうか。税を納めていた人々の生活にゆとりなんかなかったんだ。

はな子さん:でも、それだけじゃ、大仏を造る理由が見つからないなぁー。( ② )天皇の詔で始まったんでしょう。

たけ子さん:私は、その時代の年表を見ると事情がわかるように思うわ。( ② )天皇の時代には皇族同士の争いが絶えなかったし、( D )がいっぱい起きてる。民衆はとっても苦しんだと思うわ。

次郎君:民衆も助けて欲しかったんだろうね。

はな子さん:それで全国に国分寺や国分尼寺を建てさせて祈ったのね。

次郎君:日照りが続くと「雨ごいの儀式」なんかをしているね。

太郎君:それだけでは解決しなかったんだ。それで大仏建立となったのか。

(1) 文中の( ① )~( ③ )にあてはまる適語を漢字で答えなさい。

(2) 文中と図2の( ア )~( キ )にあてはまる適語を漢字で答えなさい。ただし、( ア )はアラビア数字でも良い。

(3) はな子さんの会話の( A )に入れると、会話が誤りになる文が1つあります。その文をア~オの記号で答えなさい。

ア 家族みんなが輪になるような寝かたになっている

イ 地べた(土の上)にワラをひいて寝ている

ウ かまどが家の中にある

エ 伏(ふ)せ廬(いお)と表現されている

オ こしきに蜘(く)蛛(も)の巣(す)がある

(4) 次郎君の会話の( B )に入れると、会話が誤りになる文が1つあります。その文をア~オの記号で答えなさい。

ア 律令で決められた税で、庶民の生活はとても苦しかったよ。

イ 子どもでも口分田が与えられて、税を納める義務をおうことになっていたよ。

ウ 二十歳になると、男はみんな兵士に取られたよ。だから、他の家族が口分田を耕すんだ。

エ 収穫した稲穂の3%は、税として国府まで自分で運んだ。これは大変だ。

オ 十七歳になると、道路工事や川の土手造りの働き手としてかり出されたんだ。

(5) 次郎君の会話の( C )に入れると、会話が誤りになる文が1つあります。その文をア~オの記号で答えなさい。

ア 奈良時代では一番良く収穫できる水田(上田)でも、1反(たん)あたり0.79石しか取れないから、2反の口分田でもぎりぎりの米の収穫量だ。だって、1日3合食べるとすると、1人1年で1石(こく)の米が必要だよ。

イ もしも、奈良時代の下田を口分田に与えられていたら、米だけでは食料は足りないよ。

ウ 中田の口分田でも、米が足りなかったりしたら、種籾(たねもみ)まで食べてしまう農民も出そうだ。

エ 種籾を借りて利息の50%は軽いように思うけど、収穫高が低い時代では収穫量の3%の税は、それ以上に重いよ。

オ 米を作っている農民が、米を食べずに他のものを食べて生き延びることはありえない。米が主食だったんだ。

(6) たけ子さんの会話の( D )に入れると、会話が誤りになる言葉が1つあります。それをア~オの記号で答えなさい。

ア ききん

イ 地震

ウ 旱害(かんがい・日照りの害)

エ 私有地の広がり

オ 天然痘(てんねんとう)の広がり

【解答・採点基準】

(1) ① 東大寺 (「奈良」は△ ) ② 聖武 ③ 行基

(2) ア 六 イ 租 ウ公出挙(出挙) エ 調 オ 庸 カ 雑徭 キ 防人

(3) オ (4) ウ (5) オ (6) エ

【授業で使用した教材など】

○教材 「通貨の始まりと通貨の価値」、「律令国家と古代道路・駅路の建設」、「食事の違いから律令時代を読み取ろ

う」、「たった3%の租が、なぜ重い税だったのか」、「律令の重い税と過酷な使役にあえぐ民衆」、「万葉集

から律令時代の暮らしを読み取ろう。山上憶良の貧窮問答歌は何を伝えたかったのか」、「盧舎那仏が造られた

背景を年表から読み取ろう」、「民衆の暮らしと行基の生涯」、「ウンコから律令時代の貴族の暮らしを考える」。

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 資料活用技能

- 思考力・判断力

【問題】 2018年実施

次の会話文をよく読み、資料を見た上で、各問に答えなさい。

先生:今日は、( ① )の大仏(図1)が建立された時代の様子を考えてみましょう。この大仏が造られたのは奈良時代で、( ② )天皇の時代です。この大仏は全高約15メートルあります。製作にのべ260万人が働き、使われた銅は499トンと言われています。製作費は現代のお金にすると4000億円以上かかったようですが、勧進元(かんじんもと)を僧の( ③ )がつとめ、貴族や国民から寄付金などを集めました。こんな大きな仏像を造ることになった背景に何があったのでしょうか。

太郎君:そのころの日本には、お金がいっぱいあって、人々にゆとりがあったから、こんな巨大なものが造れたんだろう。大仏のある建物の大仏殿だって世界最大級の木造建築物だよ。

はな子さん:そうかなぁー。私は少し違うと思うな。だって、史料を読むと、( A )と書かれているから、庶民の家はたて穴住居だと分かるわ。

次郎君:僕は、はな子さんと同じ意見だな。庶民の暮らしはつらいものだったんだよ。図2を見ると、( B )

|

|

たけ子さん:でも、口分田にかかる( イ )は収穫した稲の3%だから、あまり重くないように思うわ。

太郎君:そうだろう。( ウ )は借りた種籾(たねもみ)に50%の利息がつくけど、稲は1粒で少なくとも100倍以上には増えるから、そんなに重くないよ。春に100粒の種籾を借りても秋には10000粒になるんだから、返すのは利息を足しても150粒だから重くないよ。

次郎君:でも、そうとは言い切れないよ。男子が与えられた口分田は2反だ。図3の「水田1反あたりの米の収穫量」から考えると、( C )。

はな子さん:それに、( エ )や( オ )は都まで運ばないといけない。住んでいる所が西宮なら奈良まで片道2日くらいで行くことができるけど、千葉県や福井県からだと大変だよ。何日もかけて歩いて運ぶことになるんだから。

たけ子さん:そうなんだ。( エ )や( オ )を足すと、とても重い税だね。

太郎君:そうか。税を納めていた人々の生活にゆとりなんかなかったんだ。

はな子さん:でも、それだけじゃ、大仏を造る理由が見つからないなぁー。( ② )天皇の詔で始まったんでしょう。

たけ子さん:私は、その時代の年表を見ると事情がわかるように思うわ。( ② )天皇の時代には皇族同士の争いが絶えなかったし、( D )がいっぱい起きてる。民衆はとっても苦しんだと思うわ。

次郎君:民衆も助けて欲しかったんだろうね。

はな子さん:それで全国に国分寺や国分尼寺を建てさせて祈ったのね。

次郎君:日照りが続くと「雨ごいの儀式」なんかをしているね。

太郎君:それだけでは解決しなかったんだ。それで大仏建立となったのか。

(1) 文中の( ① )~( ③ )にあてはまる適語を漢字で答えなさい。

(2) 文中と図2の( ア )~( キ )にあてはまる適語を漢字で答えなさい。ただし、( ア )はアラビア数字でも良い。

(3) はな子さんの会話の( A )に入れると、会話が誤りになる文が1つあります。その文をア~オの記号で答えなさい。

ア 家族みんなが輪になるような寝かたになっている

イ 地べた(土の上)にワラをひいて寝ている

ウ かまどが家の中にある

エ 伏(ふ)せ廬(いお)と表現されている

オ こしきに蜘(く)蛛(も)の巣(す)がある

(4) 次郎君の会話の( B )に入れると、会話が誤りになる文が1つあります。その文をア~オの記号で答えなさい。

ア 律令で決められた税で、庶民の生活はとても苦しかったよ。

イ 子どもでも口分田が与えられて、税を納める義務をおうことになっていたよ。

ウ 二十歳になると、男はみんな兵士に取られたよ。だから、他の家族が口分田を耕すんだ。

エ 収穫した稲穂の3%は、税として国府まで自分で運んだ。これは大変だ。

オ 十七歳になると、道路工事や川の土手造りの働き手としてかり出されたんだ。

(5) 次郎君の会話の( C )に入れると、会話が誤りになる文が1つあります。その文をア~オの記号で答えなさい。

ア 奈良時代では一番良く収穫できる水田(上田)でも、1反(たん)あたり0.79石しか取れないから、2反の口分田でもぎりぎりの米の収穫量だ。だって、1日3合食べるとすると、1人1年で1石(こく)の米が必要だよ。

イ もしも、奈良時代の下田を口分田に与えられていたら、米だけでは食料は足りないよ。

ウ 中田の口分田でも、米が足りなかったりしたら、種籾(たねもみ)まで食べてしまう農民も出そうだ。

エ 種籾を借りて利息の50%は軽いように思うけど、収穫高が低い時代では収穫量の3%の税は、それ以上に重いよ。

オ 米を作っている農民が、米を食べずに他のものを食べて生き延びることはありえない。米が主食だったんだ。

(6) たけ子さんの会話の( D )に入れると、会話が誤りになる言葉が1つあります。それをア~オの記号で答えなさい。

ア ききん

イ 地震

ウ 旱害(かんがい・日照りの害)

エ 私有地の広がり

オ 天然痘(てんねんとう)の広がり

【解答・採点基準】

(1) ① 東大寺 (「奈良」は△ ) ② 聖武 ③ 行基

(2) ア 六 イ 租 ウ公出挙(出挙) エ 調 オ 庸 カ 雑徭 キ 防人

(3) オ (4) ウ (5) オ (6) エ

【授業で使用した教材など】

○教材 「通貨の始まりと通貨の価値」、「律令国家と古代道路・駅路の建設」、「食事の違いから律令時代を読み取ろ

う」、「たった3%の租が、なぜ重い税だったのか」、「律令の重い税と過酷な使役にあえぐ民衆」、「万葉集

から律令時代の暮らしを読み取ろう。山上憶良の貧窮問答歌は何を伝えたかったのか」、「盧舎那仏が造られた

背景を年表から読み取ろう」、「民衆の暮らしと行基の生涯」、「ウンコから律令時代の貴族の暮らしを考える」。

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る