「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「縄文の暮らしを竪穴住居から考える」HEADLINE

【観点】

【問題】 2018年実施

次の会話文をよく読み、各問に答えなさい。

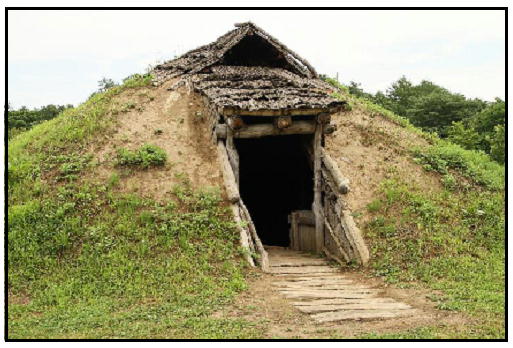

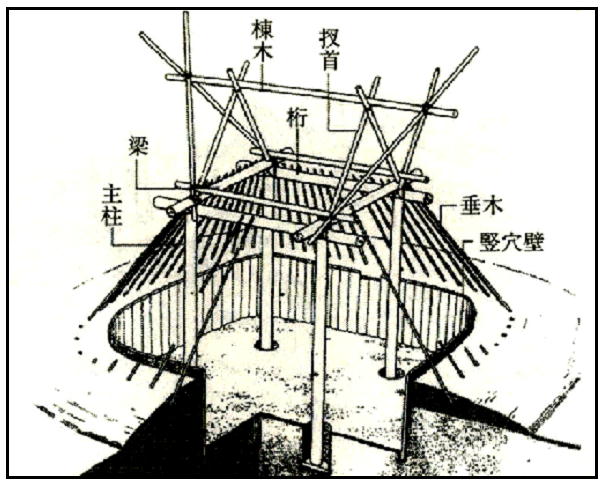

先生:今日は、縄文時代の人々が暮らしに使った建物のことを考えてみましょう。右の写真と構造図(仕組みを描いた図面のこと)をよく見ると、縄文時代の人たちの苦労や工夫が読み取れるように思うよ。

太郎君:この写真は( A )だね。地面を深く掘って立てたんだ。けっこう、作るのに時間がかかりそうだね

はな子さん:うん。地面に柱 の穴だけを掘って建てる建物は( B )だよね。柱を立てるのが目的だったら、柱の穴だけを掘れば良いと思うよ。だけど、どうして、土の中に入るような建物を建てたんだろう。

の穴だけを掘って建てる建物は( B )だよね。柱を立てるのが目的だったら、柱の穴だけを掘れば良いと思うよ。だけど、どうして、土の中に入るような建物を建てたんだろう。

次郎君:たぶん、( C )。

太郎君:そうか。でも、ずいぶん複雑な構造になっているよ。今の木造建築の家とあまり変わらないと思う。一家族の人数で建てることができたんだろうか。

はな子さん:当時の人の寿命を考えると、一家族で家を建てるために働ける人の数は、多くて2~3人だと思うわ。( D )

たけ子さん:数人が暮らすための( A )を建てるだけでも大変なんだ。すると、( E )

太郎君:だろうね。家を建てることだけに時間を取られていたら、食べ物を手に入れる時間がなくなるからね。

(1) 太郎君の会話の( A )に入る適語を答えなさい。

(2) はな子さんの会話の( B )に入る適語を答えなさい。

(3) 次郎君の会話の( C )に入れると、つじつまがあわなくなる文があります。それは、次のうちどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 土の中の温度は、だいたい15℃前後で一年中ほとんど変化がないんだ。

イ エアコンのなかった時代に、自然の力を利用して温度を調節しようとしたんだ。

ウ 土の中は湿度が高くて、ジメジメしていたから夏は大変だけど、冬は温かくて快適だよ。

エ 風通しの良い家が作れた。

オ 雨が降ると水びたしになるから、壁の周りには排水路を掘ったんだ。

(4) はな子さんの会話の( D )に入れると、つじつまがあわなくなる文があります。それは、次のうちどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア それに、土を掘る道具は石斧(せきふ)や木製の物しかなかったから、穴を掘るだけでも大変な作業だっただろうね。

イ それに、石斧を作るだけでも、何日もかかったそうよ。

ウ それに、穴を掘っても、その土をどうやって移動させるんだろう。少ない人数ではとてもしんどいよ。

エ それに、柱になる太い木を切り倒したり、重たい木材を運ぶのは一家族では無理だわ。

オ でも、家族の人だけで家は建てられたわ。他にする仕事がないんだから、家を建てることに集中できたと思う。

(5) たけ子さんの会話の( E )に入れると、つじつまがあわなくなる文があります。それは、次のうちどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア むらができると隣の家の人と競争して建てたから、競争心がめばえて早く家を建てることができたんだ。

イ 家は一度建てると、何年かはもつから、毎年違う人の家を建てるとか、交代交代で協力し合ったんだろうね。

ウ 家を建てるのに、あまり長い月日をかけることはできなかったはずだよ。季節は変わるし、雨や雪が降るから。

エ 同じむらに住む多くの人に協力してもらって建てたんだろう。

オ 家を建てるのに知識と技術がいるし、大勢でないとできない仕事もたくさんあった。

【解答・採点基準】

(1) 竪穴住居 (2) 掘立柱建物 (3) エ (4) オ (5) ア

【授業で使用した教材など】

○教材「竪穴住居から縄文時代の人の知恵を探ろう」

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 社会的思考力・判断力

【問題】 2018年実施

次の会話文をよく読み、各問に答えなさい。

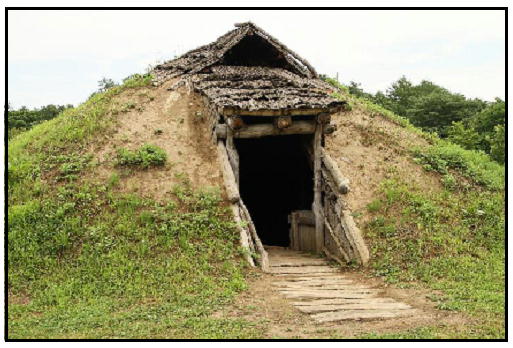

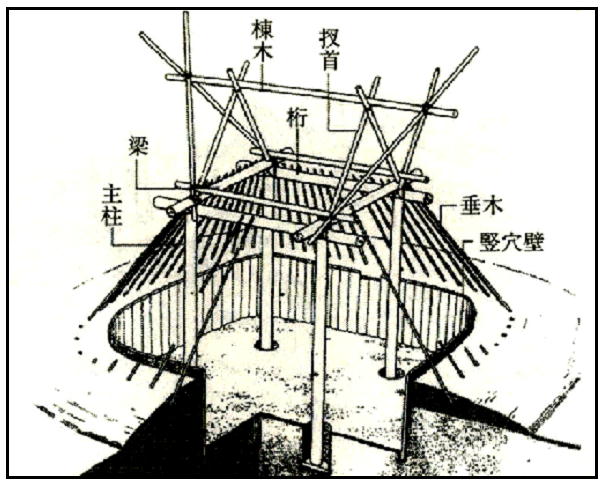

先生:今日は、縄文時代の人々が暮らしに使った建物のことを考えてみましょう。右の写真と構造図(仕組みを描いた図面のこと)をよく見ると、縄文時代の人たちの苦労や工夫が読み取れるように思うよ。

太郎君:この写真は( A )だね。地面を深く掘って立てたんだ。けっこう、作るのに時間がかかりそうだね

はな子さん:うん。地面に柱

の穴だけを掘って建てる建物は( B )だよね。柱を立てるのが目的だったら、柱の穴だけを掘れば良いと思うよ。だけど、どうして、土の中に入るような建物を建てたんだろう。

の穴だけを掘って建てる建物は( B )だよね。柱を立てるのが目的だったら、柱の穴だけを掘れば良いと思うよ。だけど、どうして、土の中に入るような建物を建てたんだろう。次郎君:たぶん、( C )。

太郎君:そうか。でも、ずいぶん複雑な構造になっているよ。今の木造建築の家とあまり変わらないと思う。一家族の人数で建てることができたんだろうか。

はな子さん:当時の人の寿命を考えると、一家族で家を建てるために働ける人の数は、多くて2~3人だと思うわ。( D )

たけ子さん:数人が暮らすための( A )を建てるだけでも大変なんだ。すると、( E )

太郎君:だろうね。家を建てることだけに時間を取られていたら、食べ物を手に入れる時間がなくなるからね。

(1) 太郎君の会話の( A )に入る適語を答えなさい。

(2) はな子さんの会話の( B )に入る適語を答えなさい。

(3) 次郎君の会話の( C )に入れると、つじつまがあわなくなる文があります。それは、次のうちどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア 土の中の温度は、だいたい15℃前後で一年中ほとんど変化がないんだ。

イ エアコンのなかった時代に、自然の力を利用して温度を調節しようとしたんだ。

ウ 土の中は湿度が高くて、ジメジメしていたから夏は大変だけど、冬は温かくて快適だよ。

エ 風通しの良い家が作れた。

オ 雨が降ると水びたしになるから、壁の周りには排水路を掘ったんだ。

(4) はな子さんの会話の( D )に入れると、つじつまがあわなくなる文があります。それは、次のうちどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア それに、土を掘る道具は石斧(せきふ)や木製の物しかなかったから、穴を掘るだけでも大変な作業だっただろうね。

イ それに、石斧を作るだけでも、何日もかかったそうよ。

ウ それに、穴を掘っても、その土をどうやって移動させるんだろう。少ない人数ではとてもしんどいよ。

エ それに、柱になる太い木を切り倒したり、重たい木材を運ぶのは一家族では無理だわ。

オ でも、家族の人だけで家は建てられたわ。他にする仕事がないんだから、家を建てることに集中できたと思う。

(5) たけ子さんの会話の( E )に入れると、つじつまがあわなくなる文があります。それは、次のうちどれですか。ア~オの記号で答えなさい。

ア むらができると隣の家の人と競争して建てたから、競争心がめばえて早く家を建てることができたんだ。

イ 家は一度建てると、何年かはもつから、毎年違う人の家を建てるとか、交代交代で協力し合ったんだろうね。

ウ 家を建てるのに、あまり長い月日をかけることはできなかったはずだよ。季節は変わるし、雨や雪が降るから。

エ 同じむらに住む多くの人に協力してもらって建てたんだろう。

オ 家を建てるのに知識と技術がいるし、大勢でないとできない仕事もたくさんあった。

【解答・採点基準】

(1) 竪穴住居 (2) 掘立柱建物 (3) エ (4) オ (5) ア

【授業で使用した教材など】

○教材「竪穴住居から縄文時代の人の知恵を探ろう」

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る