「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「日清戦争の賠償金の使途」HEADLINE

【観点】

【問題】 2016年実施

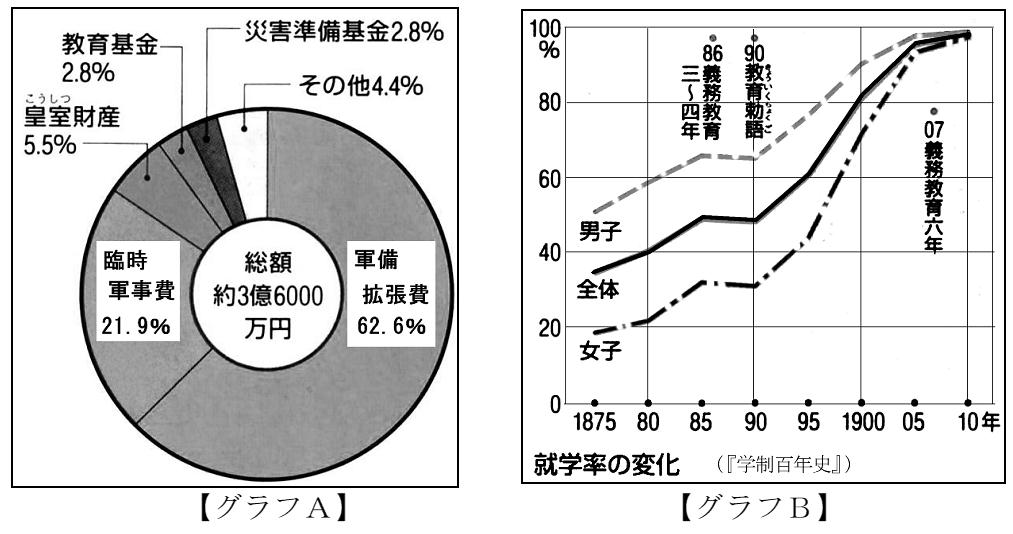

次の【グラフA】と【グラフB】をよく見て、各問に答えなさい。

(1) 【グラフA】は、日本と清が戦って、戦後に日本が清から得(え)た「お金」の使いみちの割合を示したグラフである。そのような、戦争の後で、敗戦国が戦勝国に支払った「お金」を何というか。漢字3文字で答えなさい。

(2) (1)の使いみちのなかで、軍事費の割合は何%になるか、【グラフA】を参考にして答えなさい。

(3) 軍事費について述べた次の説明文の①~③にあてはまる語句を答えなさい。

[説明文]

清から獲得した領土を( ① )のために手ばなした日本は、朝鮮半島やそれに続く( ② )地方の利権を確保するために、( ③ )に対抗できる軍備を整えようとした。

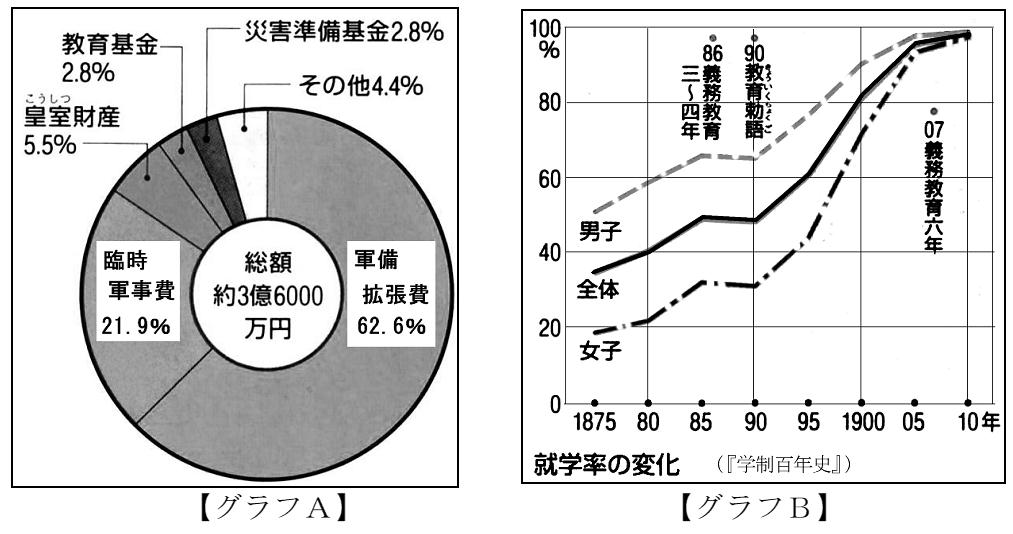

(4) 【グラフA】では「教育基金」にも使われた。【グラフB】の就学率(しゅうがくりつ)が大きく変化する年度に注目して、【グラフA】の「教育基金」と就学率の変化との関連を説明した文で、次のうち最も不適切な文はどれですか。1つだけ選んで記号で答えなさい。

ア 清との戦争までは、義務教育に通う女子の割合は半数もなかった。

イ 親が軍隊に行くために、子どもを義務教育に通わせることができなかった。

ウ 清から得た「お金」のうちの教育基金は、義務教育の普及に活用された。

エ 1900年に義務教育が無償(むしよう)になると、義務教育に通う子どもの割合が増えた。

オ 1907年以降は、義務教育の年限が4年制から6年制に延長されても、義務教育に通う子どもの割合が増えた。

【解答・採点基準】

(1) 賠償金 (漢字3文字指定)

(2) 84.5%

(3) ① 三国干渉 ② 満州 ③ ロシア

(4) イ

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 資料活用技能

【問題】 2016年実施

次の【グラフA】と【グラフB】をよく見て、各問に答えなさい。

(1) 【グラフA】は、日本と清が戦って、戦後に日本が清から得(え)た「お金」の使いみちの割合を示したグラフである。そのような、戦争の後で、敗戦国が戦勝国に支払った「お金」を何というか。漢字3文字で答えなさい。

(2) (1)の使いみちのなかで、軍事費の割合は何%になるか、【グラフA】を参考にして答えなさい。

(3) 軍事費について述べた次の説明文の①~③にあてはまる語句を答えなさい。

[説明文]

清から獲得した領土を( ① )のために手ばなした日本は、朝鮮半島やそれに続く( ② )地方の利権を確保するために、( ③ )に対抗できる軍備を整えようとした。

(4) 【グラフA】では「教育基金」にも使われた。【グラフB】の就学率(しゅうがくりつ)が大きく変化する年度に注目して、【グラフA】の「教育基金」と就学率の変化との関連を説明した文で、次のうち最も不適切な文はどれですか。1つだけ選んで記号で答えなさい。

ア 清との戦争までは、義務教育に通う女子の割合は半数もなかった。

イ 親が軍隊に行くために、子どもを義務教育に通わせることができなかった。

ウ 清から得た「お金」のうちの教育基金は、義務教育の普及に活用された。

エ 1900年に義務教育が無償(むしよう)になると、義務教育に通う子どもの割合が増えた。

オ 1907年以降は、義務教育の年限が4年制から6年制に延長されても、義務教育に通う子どもの割合が増えた。

【解答・採点基準】

(1) 賠償金 (漢字3文字指定)

(2) 84.5%

(3) ① 三国干渉 ② 満州 ③ ロシア

(4) イ

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る