「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「江戸時代の社会の変化」HEADLINE

【観点】

【問題】 1994年実施

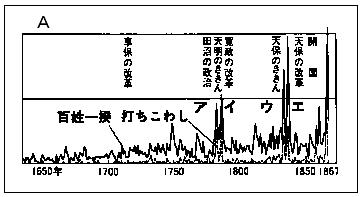

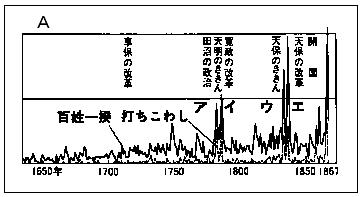

次の資料A~Cをみて、次の各問に答えなさい。

(1) Aについて説明した、次の文にあてはまる語句や人物名を答えなさい。ただし、①については、資料Aの 中の語句を使用して、答えること。

百姓一揆や打ちこわしは、( ① )のときにとくに多い。また、打ちこわしが最も多くおこつたのは( ② )が失脚し、かわって( ③ )が老中になったころである。

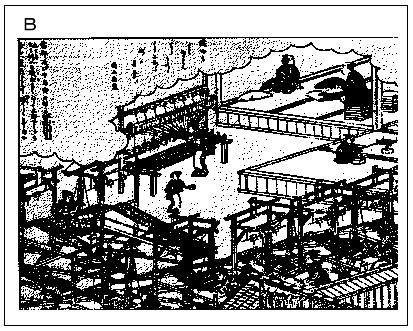

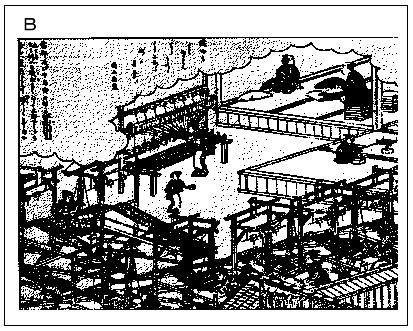

(2) Bについて、次の( )にあてはまる語句を答えなさい。

このような生産のしくみは江戸時代後半に生まれたしくみで、( ① )という。作業場(工場)で人々が仕事を分担する( ② )業によって織物を生産している。

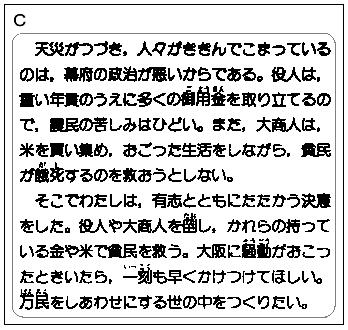

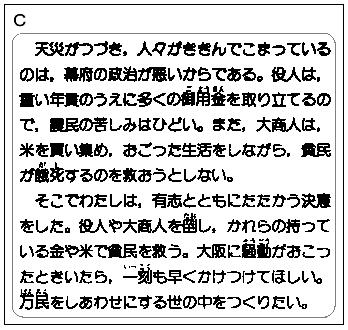

(3) Cは、もと大坂の町奉行所の役人で陽明学者であった人が書いた文である。これを書いた人の名前を答えなさい。また、この人物が乱をおこしたのは、資料Aのア~エのいつごろか。記号で答えなさい。

(4) (3)の乱がおこったころの老中で、この後まもなく政治改革を行った人物はだれか。

【解答・採点基準】

(1)① ききん ② 田沼意次 ③ 松平定信

(2)① 工場制手工業 (マニュファクチュア) ② 分

(3)大塩平八郎 記号エ (4) 水野忠邦

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 資料活用技能

【問題】 1994年実施

次の資料A~Cをみて、次の各問に答えなさい。

(1) Aについて説明した、次の文にあてはまる語句や人物名を答えなさい。ただし、①については、資料Aの 中の語句を使用して、答えること。

百姓一揆や打ちこわしは、( ① )のときにとくに多い。また、打ちこわしが最も多くおこつたのは( ② )が失脚し、かわって( ③ )が老中になったころである。

(2) Bについて、次の( )にあてはまる語句を答えなさい。

このような生産のしくみは江戸時代後半に生まれたしくみで、( ① )という。作業場(工場)で人々が仕事を分担する( ② )業によって織物を生産している。

(3) Cは、もと大坂の町奉行所の役人で陽明学者であった人が書いた文である。これを書いた人の名前を答えなさい。また、この人物が乱をおこしたのは、資料Aのア~エのいつごろか。記号で答えなさい。

(4) (3)の乱がおこったころの老中で、この後まもなく政治改革を行った人物はだれか。

【解答・採点基準】

(1)① ききん ② 田沼意次 ③ 松平定信

(2)① 工場制手工業 (マニュファクチュア) ② 分

(3)大塩平八郎 記号エ (4) 水野忠邦

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る