「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「史料から江戸時代を読み取る」HEADLINE

【観点】

【問題】

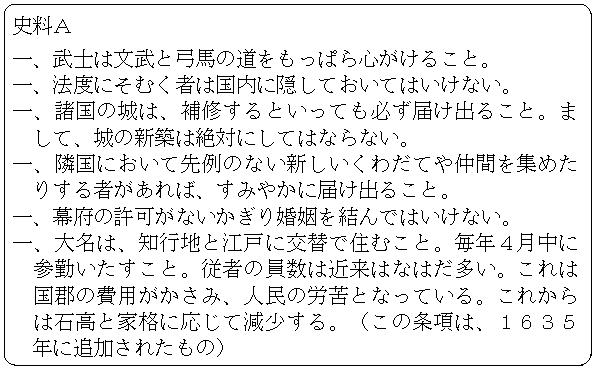

次の史料をよく読んで、各問に答えなさい。

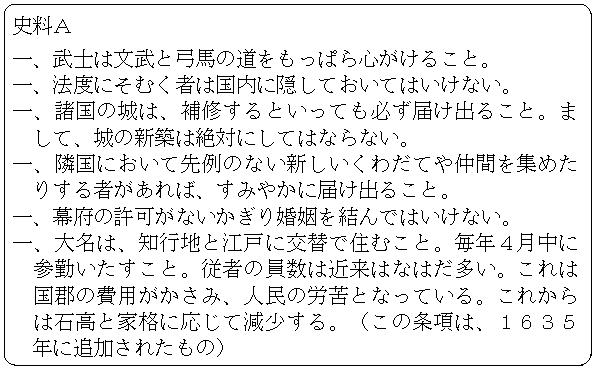

(1) 史料Aについて、誤りはどれか。記号で答えなさい。

ア これは、武家諸法度である。

イ 城の補修や新築を制限したり、禁止しているのは、大名の戦力が強くなるのを防ぐためである。

ウ 1年おきに、大名は、自分の領地と江戸に暮らさなければならなかった。これを参勤交代の制度という。

エ 参勤交代には、大名に財力を蓄えさせないねらいがあった。

オ 江戸時代には、農民に結婚の自由はなかったが、大名だけは結婚の自由が認められていた。

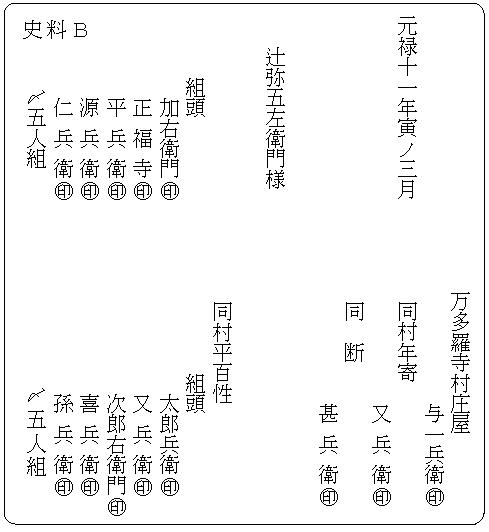

(2) 史料Bについて、誤りはどれか。記号で答えなさい。

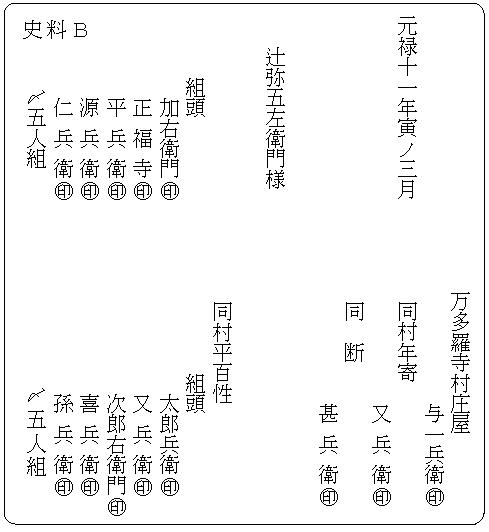

ア これは、五人組帳の一部である。

イ 武士には苗字(みょうじ)(名字)があるが、農民にはない。

ウ 村役人には、庄屋の与一兵衛と、年寄の又兵衛、甚兵衛がいる。

エ これは、個人の単位ではなく、一戸単位になっている。それは、 寺が「組」の一員になっているところから読みとれる。

寺が「組」の一員になっているところから読みとれる。

オ 農民どうしの間は、身分の差のない平等な関係だった。

(史料B中の「百性」は、「百姓」と同じ)

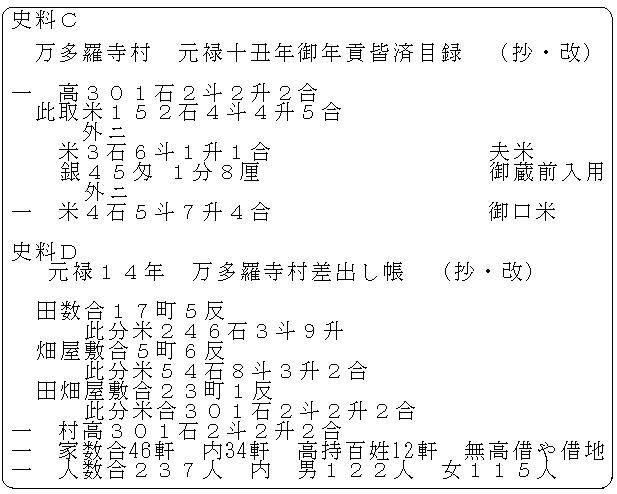

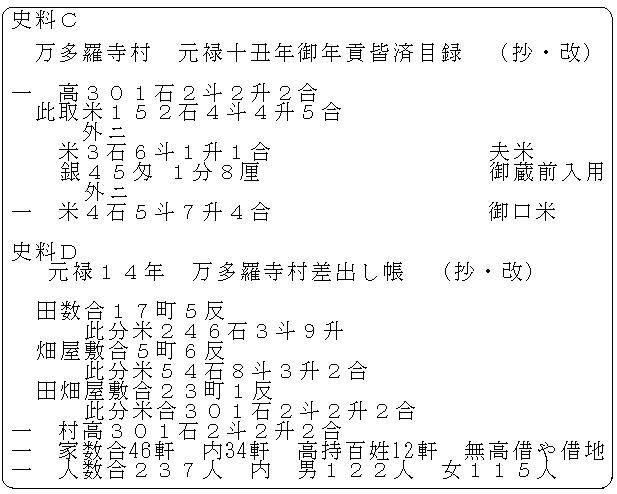

(3) 次の文は、史料Cと史料Dから、読みとれることをまとめたものである。

( )内に適語(数字が入ることもある)を入れなさい。

江戸時代の年貢は、( ア )単位で納めている。村の石高は( イ )であり、本年貢は( ウ )である。年貢率は50.6%になり、いわゆる( エ )である。

しかし、米が収穫できるのは水田だけであり、( オ )や屋敷畑からは米を収穫できない。したがって、米の取れない土地の分まで米の年貢を納めたことになる。また、年貢以外にも米などを取られている。それには、夫米や御蔵前入用や( カ )という名目がある。

村には、( キ )人が暮らしていたことがわかるので、この村の人々が食べることが出来た米の量は、1人1日平均で1合ほどだったことまで計算できる。

【解答・採点基準】

(1) オ (2) オ

(3) ア 村 イ 301石2斗2升2合 ウ 152石4斗4升5合

エ 五公五民 オ 畑 カ 御口米 キ 237

【授業で使用した教材など】

○教材 社会科通信・なんでやねん 「摂州川辺郡万多羅寺村 五人組御仕置帳」、「慶安御触書」、「万多羅寺村 年貢皆

済目録」、「万多羅寺村 村差出し帳」、「万多羅寺村・下坂部村村明細帳」

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 資料活用技能

【問題】

次の史料をよく読んで、各問に答えなさい。

(1) 史料Aについて、誤りはどれか。記号で答えなさい。

ア これは、武家諸法度である。

イ 城の補修や新築を制限したり、禁止しているのは、大名の戦力が強くなるのを防ぐためである。

ウ 1年おきに、大名は、自分の領地と江戸に暮らさなければならなかった。これを参勤交代の制度という。

エ 参勤交代には、大名に財力を蓄えさせないねらいがあった。

オ 江戸時代には、農民に結婚の自由はなかったが、大名だけは結婚の自由が認められていた。

(2) 史料Bについて、誤りはどれか。記号で答えなさい。

ア これは、五人組帳の一部である。

イ 武士には苗字(みょうじ)(名字)があるが、農民にはない。

ウ 村役人には、庄屋の与一兵衛と、年寄の又兵衛、甚兵衛がいる。

エ これは、個人の単位ではなく、一戸単位になっている。それは、

寺が「組」の一員になっているところから読みとれる。

寺が「組」の一員になっているところから読みとれる。オ 農民どうしの間は、身分の差のない平等な関係だった。

(史料B中の「百性」は、「百姓」と同じ)

(3) 次の文は、史料Cと史料Dから、読みとれることをまとめたものである。

( )内に適語(数字が入ることもある)を入れなさい。

江戸時代の年貢は、( ア )単位で納めている。村の石高は( イ )であり、本年貢は( ウ )である。年貢率は50.6%になり、いわゆる( エ )である。

しかし、米が収穫できるのは水田だけであり、( オ )や屋敷畑からは米を収穫できない。したがって、米の取れない土地の分まで米の年貢を納めたことになる。また、年貢以外にも米などを取られている。それには、夫米や御蔵前入用や( カ )という名目がある。

村には、( キ )人が暮らしていたことがわかるので、この村の人々が食べることが出来た米の量は、1人1日平均で1合ほどだったことまで計算できる。

【解答・採点基準】

(1) オ (2) オ

(3) ア 村 イ 301石2斗2升2合 ウ 152石4斗4升5合

エ 五公五民 オ 畑 カ 御口米 キ 237

【授業で使用した教材など】

○教材 社会科通信・なんでやねん 「摂州川辺郡万多羅寺村 五人組御仕置帳」、「慶安御触書」、「万多羅寺村 年貢皆

済目録」、「万多羅寺村 村差出し帳」、「万多羅寺村・下坂部村村明細帳」

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る