「疑う力・考える力・生き抜く力」を育てる社会科授業を提案するサイトです。

なんでやねん partⅡ

試験問題「古墳時代から大和政権へ」HEADLINE

【観点】

【問題】 2018年実施

次の文をよく読み、地図と写真を見て、各問に答えなさい。

3世紀後半になると、奈良盆地を中心とする地域に、王を中心として、近畿地方の有力な豪族が支える強力な勢力( ① )が生まれた。

5世紀には、( ① )の王は、九州地方から東北地方南部に至る各地の豪族を従える( ② )と呼ばれていた。そのころ、王や豪族をほうむるために、大きな墓がつくられた。( ① )の支配の広がりとともに大きな墓が全国各地の豪族によってもつくられるようになった。大きな墓がさかんにつくられた6世紀末ごろまでを、( ③ )時代と呼ぶ。

( ③ )の多くは表面に石がしきつめられ、円筒型や、人物、家屋、馬などの形の( ④ )が置かれた。( ④ )は、殉死(じゅんし)の代わりと考えられる。右の写真のような形をした墓を( ⑤ )という。( ③ )の内部の石室や死者をおさめた棺には、はじめは、銅鏡、玉、銅剣などの祭りの道具が、のちには、かんむり、馬具、鉄製の武器や農具などがおさめられた。

これらのア大きな墓などを築造する技術は、大陸から移り住んできた人々の伝えたものが大きく影響を与えたと考えられる。そのころの大陸の様子は、次のようだった。

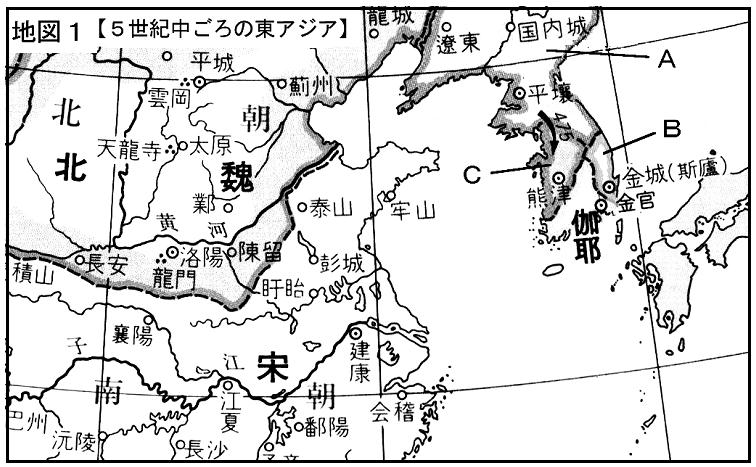

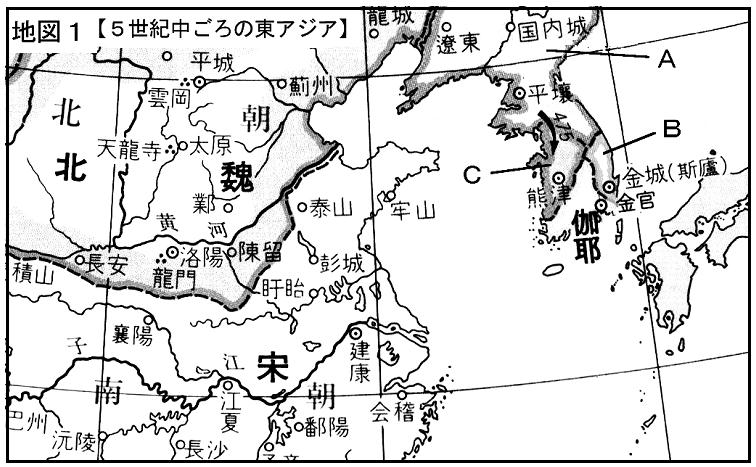

中国では、4世紀ごろから国内が分裂し、5世紀ごろから南と北とに分かれて、国々の対立が続いた。そのころ、イ朝鮮半島では三国がたがいに勢力を争っていた。( ① )は、C国や、伽耶(任那)地域と結んで、A国やB国と戦ったことが、( ⑥ )に記されている。

(1) 文中の①~⑥にあてはまる適語を答えなさい。

(2) 文中の下線部アのように、大陸から移り住んで来た人たちをなんと言うか。漢字で答えなさい。

(3) 文中の下線部イの三国は、地図1の中のA、B、Cの国々です。その国々の名称を漢字で答えなさい。

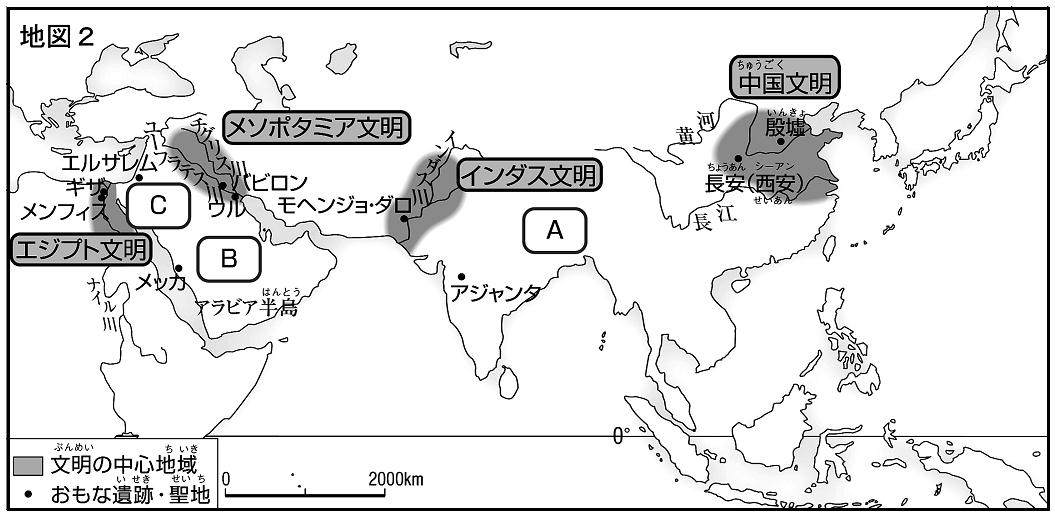

(4) 6世紀に入ると、(2)の人たちによって、仏教が伝えられた。仏教がおこった地域を、地図2から選び、A~Cの記号で答えなさい。

【解答・採点基準】

(1) ① 大和政権 ② 大王 ③ 古墳 ④ はにわ ⑤ 前方後円墳 ⑥ 好太王碑(広開土王碑)

(2) 渡来人(漢字で答えること)

(3) A 高句麗 (漢字で答えること) B 新羅 (漢字で答えること) C 百済 (漢字で答えること)

(4) A

【授業で使用した教材など】

○教材 社会科通信・なんでやねん「大山古墳を作るにはどんな「力」が必要なのだろうか?」

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る

- 知識・理解

【問題】 2018年実施

次の文をよく読み、地図と写真を見て、各問に答えなさい。

3世紀後半になると、奈良盆地を中心とする地域に、王を中心として、近畿地方の有力な豪族が支える強力な勢力( ① )が生まれた。

5世紀には、( ① )の王は、九州地方から東北地方南部に至る各地の豪族を従える( ② )と呼ばれていた。そのころ、王や豪族をほうむるために、大きな墓がつくられた。( ① )の支配の広がりとともに大きな墓が全国各地の豪族によってもつくられるようになった。大きな墓がさかんにつくられた6世紀末ごろまでを、( ③ )時代と呼ぶ。

( ③ )の多くは表面に石がしきつめられ、円筒型や、人物、家屋、馬などの形の( ④ )が置かれた。( ④ )は、殉死(じゅんし)の代わりと考えられる。右の写真のような形をした墓を( ⑤ )という。( ③ )の内部の石室や死者をおさめた棺には、はじめは、銅鏡、玉、銅剣などの祭りの道具が、のちには、かんむり、馬具、鉄製の武器や農具などがおさめられた。

これらのア大きな墓などを築造する技術は、大陸から移り住んできた人々の伝えたものが大きく影響を与えたと考えられる。そのころの大陸の様子は、次のようだった。

中国では、4世紀ごろから国内が分裂し、5世紀ごろから南と北とに分かれて、国々の対立が続いた。そのころ、イ朝鮮半島では三国がたがいに勢力を争っていた。( ① )は、C国や、伽耶(任那)地域と結んで、A国やB国と戦ったことが、( ⑥ )に記されている。

(1) 文中の①~⑥にあてはまる適語を答えなさい。

(2) 文中の下線部アのように、大陸から移り住んで来た人たちをなんと言うか。漢字で答えなさい。

(3) 文中の下線部イの三国は、地図1の中のA、B、Cの国々です。その国々の名称を漢字で答えなさい。

(4) 6世紀に入ると、(2)の人たちによって、仏教が伝えられた。仏教がおこった地域を、地図2から選び、A~Cの記号で答えなさい。

|

【解答・採点基準】

(1) ① 大和政権 ② 大王 ③ 古墳 ④ はにわ ⑤ 前方後円墳 ⑥ 好太王碑(広開土王碑)

(2) 渡来人(漢字で答えること)

(3) A 高句麗 (漢字で答えること) B 新羅 (漢字で答えること) C 百済 (漢字で答えること)

(4) A

【授業で使用した教材など】

○教材 社会科通信・なんでやねん「大山古墳を作るにはどんな「力」が必要なのだろうか?」

「歴史的分野の試験問題一覧」に戻る

「評価問題の部屋」に戻る