|

1.巗復 暫屔導壓偺傎偲傫偳偺巗復偼丄抧柤傪憰忺暥帤壔偟偨傕偺偱偡偑丄埳扥巗偼嬤塹壠偺壠栦偐傜偲偭偰偄傑偡丅媽埳扥挰偼丄姲暥尦擭乮侾俇俇侾乯偐傜柧帯堐怴傑偱偺俀侽侽梋擭娫丄屲愛壠昅摢偺嬤塹壠偺嵮抧偲偟偰丄傛偔慞惌偑晍偐傟傑偟偨丅嬤塹壠偼丄尦摗尨巵偺弌偱丄壠栦偼乽奍壊扥乿偺傎偐偵崌報栦偑偮偔傜傟偰偄偨偺偱丄巗惂巤峴偺偲偒丄嬤塹壠偺嫋偟傪摼偰丄備偐傝偺怺偄崌報栦傪巗復偲偟偨偺偱偡丅 |

|

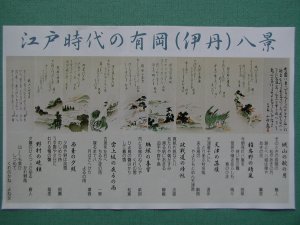

2.桳壀敧宨 敧宨偑昤偐傟偰弌斉偝傟偨偺偼丄崱偐傜侾俆侽擭慜偺壝塱俀擭乮侾俉係俋乯丅偦偺彉暥偵傛傞偲丄屆棃埳扥偵桳壀敧宨偲偄偆愨宨偺抧偑偁偭偨丅偟偐偟墦曽偺恖偼抦傜側偄偺偱丄偦傟傪徯夘偡傞偨傔偵弌斉偟偨偲偄偆丅嶌幰偼埳扥嵼廧偺摗奤偲偄偆恖偱丄奊偵揧偊傜傟偨攐嬪偼丄埳扥偲嫗搒偺攐恖丅 1.乽栰懞偺斢忇乿 乧乮乽偺偺傓傜乿偼弔擔媢抧嬫偺媽抧柤丅敪壒帥偱柭傜偝傟傞擖憡乮偄傝偁偄乯偺忇偺偙偲丅偙偙偩偗偑宨怓偱側偔丄忇偺壒怓乯 2.乽忛嶳偺廐偺寧乿 乧乮桳壀忛毈偺廐偺寧乯 3.乽塤惓嶁偺栭偺塉乿 乧乮俰俼埳扥墂杒惣懁傪惣偵岦偐偭偰忋傞嶁傪媽抧柤偵偪側傫偱乯 4.乽堫柤栰弔晽乿 乧乮搶桳壀抧嬫偺搶儕噴峔撪偺媽愓乽挅柤栰嶚尨乿偵偪側傫偱乯 5.乽揤捗偺棊婂乿 乧乮俰俼埳扥墂搶懁偺媽揤捗抧嬫偵偪側傫偱乯 6.乽攋愴摴偺婣斂乿 乧乮俰俼埳扥墂撿懁晅嬤偐傜懯榋愳傪峴偒棃偡傞晽宨傪尒偨乯 7.乽闖捤偺曢愥乿 乧乮埳扥俈挌栚嶁屗偝傫偝傫曽偵偁傞闖捤偵偪側傒乯 8.乽惣鋓偺梉徠乿 乧乮嶃媫埳扥墂偐傜撿晅嬤傪乯 偄偢傟傕桳壀忛愓偐傜挱傔偨晽宨偱丄崱傕偦偙偼偐偲側偔丄柺塭傪巆偟偰偄傞傛偆偵巚偊傞丅 |